XやMetaを巻き込みネットリテラシー向上に本腰 官民共創プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」の狙い

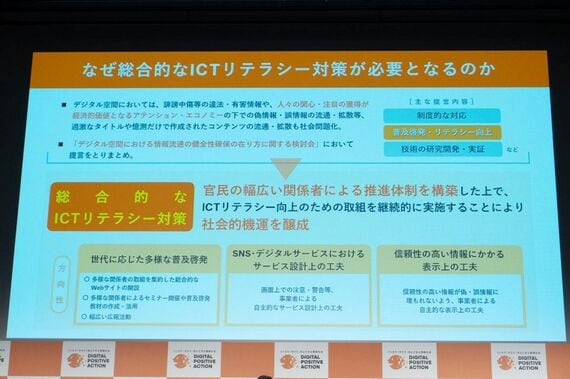

こうした社会課題を議論してきた「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」は、制度面・技術面の対応と並んで、「普及啓発・リテラシー向上」を重点課題として示した。今回のプロジェクトは、そうした提言を受けた具体的アクションでもある。

“共創的”な日本型アプローチ

一方、世界では規制強化の動きが加速している。EUは2022年に包括的なデジタルサービス法(DSA)を施行し、プラットフォーム企業に対して違法コンテンツの削除や透明性確保を義務づけた。アメリカは言論の自由を重視し自主規制を基本としながらも、規制強化を求める声が高まっている。また、中国は政府による厳格な管理を行っている。

この世界的な潮流の中で、日本は独自のアプローチを選択した。川崎ひでと総務省大臣政務官は「世代に応じた多様な普及啓発」「事業者による自主的なサービス設計上の工夫」「信頼性の高い情報への誘導」という3つの方向性を示す。「情報社会がポジティブな社会になるよう、1人ひとりがアクションを起こしていくことが重要です」と力を込める。

プロジェクトを統括する慶應義塾大学大学院の山本龍彦教授は、「情報空間の民主化とそこでの惑わしの力が、社会に深刻な影響を与えている」と指摘する。

しかし、その対策として選んだのは、規制でも完全な自主規制でもない、「共創的アプローチ」だ。

総務省の吉田弘毅企画官は「制度だけでやっても解決せず、技術的対応とリテラシー向上が三位一体となって初めて効果を発揮する」と説明する。

プラットフォーム企業のビジネスモデルと整合性のある形で改善を促す点もこのアプローチの特徴だ。

規制によってビジネスモデルを否定するのではなく、「カスタマーファーストにつながる取り組み」として位置づける。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら