これがことの経緯だ。

なお、そもそも同社のXアカウントには<靴下屋/Tabio/Tabio MENなどのブランドを運営するタビオ株式会社の公式アカウント。複数名で運用いたしております。(not広報) 靴下に関係のない事も呟きますのでご注意ください>と説明がある。

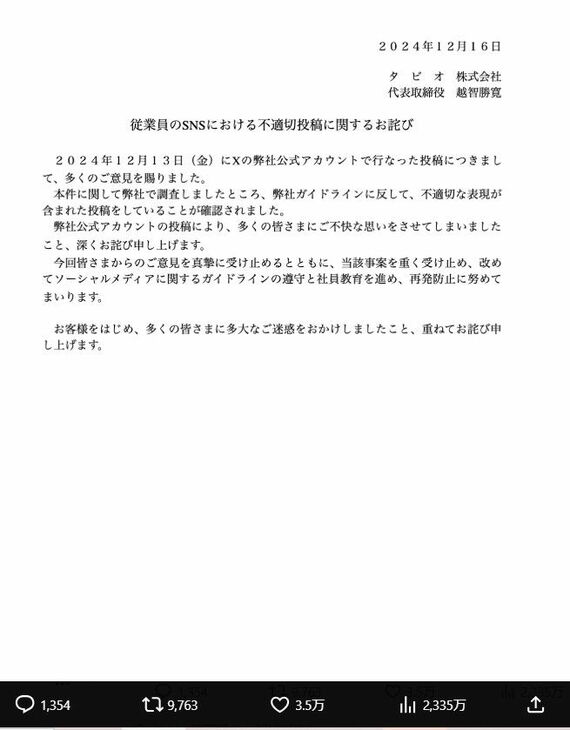

都市伝説や陰謀論といった言葉の定義が正しいかは別として、ゆるく運営しているということなのだろう。ほとんどの人たちは炎上の事実自体を知らず、むしろ謝罪することで謝罪そのものがニュースとなって拡散した。

ちなみに個人的には、そのような商品を作れたとしても、作らないのも自由であるはずで、議論の焦点が不明だった。そもそも騒いでいた人のどれくらいが靴下屋ユーザーだったのだろうか。

また、「自社商品を売るために、わざと劣化した商品を作っている」会社がもしあるなら、他社はすぐさまその領域に新規参入するだろう。その結果、より優れた商品が、劣った商品を駆逐するはずだ。

実際に現実はそうなっていないとすれば、コストが見合わないか技術的に量産することができない等の課題がある。さほどたやすくはない。それが自由競争社会というものだ。

企業のSNS利用と宣伝・広報

しかし一方で本件は、企業の宣伝・広報としては、改めていろいろと考えさせられる一件ではあった。

【SNSをするという選択肢が、炎上を招き入れる側面を持つ】

SNS登場前までは企業は一方的な発信だった。しかし、現在は企業も消費者とダイレクトに触れ合うことがよいとされる。そして接点=コミュニケーションの量が増えれば、おのずと事故の発生数も多くなる。

【謝罪の選択は正しかったのか】

もちろん法律で決まっているわけではないから、謝罪を強制させられるわけではない。無視することも、さらに主張を連投することもできただろう。

また、何もなかったかのように次の話題に移ることもできただろう。ただ同社は短中期にブランドが受ける影響を総合的に判断して、謝罪文の公開という道を選択した。

今後、同様の炎上が起こらなかった場合は、今回の選択肢が「正しかった」ということになるだろう。しかし、SNSでの自由な発信のハードルは高くなるはずだし、SNS巧者を社員として採用するなどの努力も必要になると考えられる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら