店に並ぶのは、切り身など加工品、定番の冷凍品

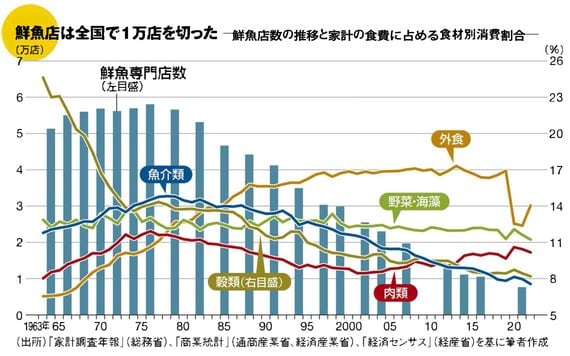

ところが1990年代に入ると、鮮魚店が街中から消え、近年は1万店を切る。スーパーマーケットが台頭し、ショッピングモールの出店攻勢によって、ローカルな小売店の環境は激変。大型店に客を奪われてしまい、鮮魚を扱う専門小売店から消費者が離れていった。それでも大型店で鮮魚需要が喚起されればよかったが、鮮魚店のような対面販売は行われなかった。

店頭で売れ残りリスクを回避するため、商品棚が埋められたのは、主として価格訴求力のあるマグロやサケ、サバなど定番の冷凍品や、バックヤードで調理された切り身や刺し身をパッケージ化した加工品だ。冷凍在庫が可能なこれらは消費地市場に頼らず、メーカーから安定的に直接仕入れればよい。こうして鮮魚売場に需要喚起の場はなくなり、卸売市場の経由率は落ち込んだのだった。

世帯状況の変化も関係している。長引くデフレ不況で可処分所得が減り続け、消費志向もモノからコト、情報へと変わる。核家族化で単身世帯も増え、家族規模が小さくなって、料理の機会は減少。生鮮品の素材よりも総菜や調理済みの食材を買う機会が増えた。

鮮魚においては生ゴミが出るし、消費者が求めるタンパク源として水産物にこだわる必要はない。魚と比べて非可食部がない肉のほうが、摂取カロリーとの関係で見ればコストパフォーマンスがよい。

鮮魚店が街から消え、家計における魚の消費は大きく減り、最も消費金額が少ない食材になった。料理屋やすし屋など外食分野は魚の需要を喚起しているが、鮮魚市場の拡大を牽引するまでの力は持っていない。産地の魚価の形成力が弱まるのも無理がない。

1990年代からの円高やデフレによる内需縮小が決定的となり、食品市場は輸入食品が氾濫して過剰供給状態となった。魚価への下げ圧力も強まり、漁業者だけでなく、卸売業者の廃業も加速した。ただ、近年では円安基調が強まり、インバウンドにも日本食ブームが広がっている。皮肉にも日本の消費地市場から鮮魚、それも高級魚が海外へ輸出される時代だ。

市場流通は鮮魚が生命線。それが多様な魚種を供給する日本漁業を支えてきた。鮮魚流通の復興があれば、漁業の未来は明るいが、残念ながら予兆はまだ見えない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら