円安で「株が上がる業種」「下がる業種」はどれか 今後は株価の二極化が進行する可能性もある

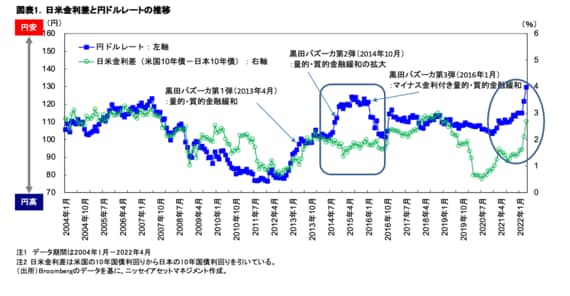

図表1からは、日米金利差と円ドルレートが基本的に連動していることがわかります。冒頭で触れましたが、直近は図表中の○印に見られるようにアメリカの金利の急騰による日米金利差拡大のなかで、円安が急激に進行(青グラフが急上昇)していることが確認できます。

(外部配信先ではグラフや図などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

ただ、図表中の□印を見ると2014年夏場から日米金利差と円ドルレートが逆方向に動いています。日米金利差は低下したにもかかわらず、青グラフは急騰して円安ドル高となりました。

黒田バズーカの威力

なぜ、日米金利差と円ドルレートが逆方向に動いたのでしょうか。当時を振り返って見ましょう。2013年4月以降、日本銀行の黒田総裁は、デフレ脱却を目指して強力な金融緩和策を発動しました。これが“黒田バズーカ”と言われるもので、合計3回発動されました。

1回目の黒田バズーカは2013年4月でした。日銀が国債の買い入れにより市場への資金供給量を増加させるという“量的緩和”と、日銀の買い入れ対象国債を長期の40年物にまで拡大して期間の長い金利に低下圧力をかけるという“質的緩和”が行われました。

その後、2014年4月の消費増税(5%→8%)で景況感が悪化したなかで、10月に日銀が量的・質的金融緩和の拡大を決定したのが2回目の黒田バズーカです。国債の買い入れ量の増加と、期間の長い金利に対して、更に低下圧力をかけることが決まりました。これにより実際の日本の金利は低下しました。

しかし、それを上回ってアメリカの金利が低下したため、日米金利差が低下したのです。アメリカでは10月に量的緩和が終了して利上げへの傾向が明確化しましたが、市場では量的緩和終了の実施を見極める姿勢が強かったため、実際に実施されたことで、出尽くし感が強まりアメリカの金利が下がったのです。

ただ、長期的な日本の金融緩和持続への姿勢が強い一方、アメリカの将来に向けた利上げ期待も高まっていたことから円安(青グラフが上昇)に動いたと見られます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら