東京駅、JR東日本vs.東海「駅ナカ対決」新局面に "鉄分"も豊富、改札内外に2大新スポットが誕生

もし、立ち寄ったら土産物を品定めするだけでなく、頭上を見上げてみてほしい。東京ギフトパレットの天井には、2020年3月に東海道新幹線から引退した「700系」の車体のアルミがリサイクル利用されている。

700系のアルミリサイクルは、先日デビューした新型新幹線N700Sの普通車荷棚にも使われているが、今回、東海道新幹線の始発駅、東京駅の柱と天井の部材として生まれ変わった。東京ギフトパレットには700系4両分を使用したという。

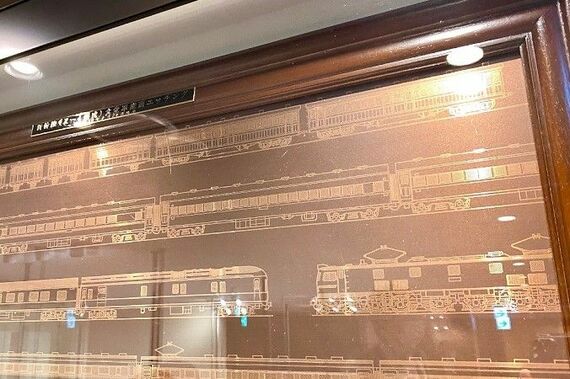

また、東京ギフトパレットの2階には、かつて新幹線「100系」の2階建て食堂車にあった、歴代の東海道線・新幹線の車両を描いた壁面エッチングアートが展示されている。

取り扱う商品にも新幹線をイメージしたものがある。店舗の1つ、いちご豆大福で有名な「大角玉屋」では新・東京土産と銘打って「新幹線もなか」を販売する。N700Sをパッケージやもなかにデザイン。セットの外箱の内側に描かれたN700Sの座席や壁の形状といった内装がなかなかリアルだ。

駅ナカ激戦区の東京駅

東京駅に限らず、近年、鉄道各社は各地で駅ナカをはじめとする商業施設の開発に力を入れている。背景にあるのは鉄道を中心とする事業環境の変化だ。

JR東日本は2018年に発表したグループの経営ビジョン「変革 2027」の中で、2020年以降の鉄道事業について「人口減少のほか、働き方の変化やネット社会の進展、自動運転技術の実用化」を背景に「急激に利益が圧迫されるリスクが高い」と危機感を示した。そのため流通・サービスと不動産・ホテルの両事業の収益拡大を図っていく方針だ。

JR東海は、JR東日本と比べると運輸事業の営業利益比率が大きいが、名古屋駅のJRセントラルタワーズ・JRゲートタワーをはじめ主要駅での駅ビル商業施設の運営など流通・不動産事業を強化している。

今回の駅ナカ施設の大幅拡充はこうした鉄道会社の経営戦略が具現化した一例といえそうだ。東京駅の場合、ギフトショップや飲食店など、すでに数多くの店舗が集客にしのぎを削っており、2大新エリアのオープンで激戦区の様相がさらに強まることが予想される。

それぞれの店舗をのぞいてみると、東京駅や鉄道にちなんだ“ここにしかない”展示と商品ラインナップで、いかにほかとの差別化を図ろうとしているかがうかがえる。鉄道が大好きな筆者としては、各エリアが切磋琢磨し合うことで、駅全体が首都の玄関口らしい活気に満ちることを期待したい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら