没落する地方国立大の何とも悲惨な台所事情 個人研究費年50万円未満の教員が6割

岡山大学で免疫細胞を研究する田中智之教授の研究室には、計15人の学生が所属する。

「僕らぐらいの陣容の研究室だったら最低限の実験機材、試薬代などで年間500万円はないと回らへん」(田中教授)。だが、大学から定期支給される研究費(運営費交付金に基づく講座費)はたかだか年50万円しかない。日本学術振興会の競争的資金制度である科学研究費(科研費)助成事業に応募したり、民間の科学研究助成財団からかき集めたりするが、十分な資金を安定的に確保するのはなかなか難しい。

地域の人材輩出機関としての権威からほど遠い

地方国立大学は「地域の雄」である。通う学生の多くは、地元でもよりすぐりの進学校から入学し、卒業後は地域のエリートとして地方の産業や行政を支える。しかし、今の地方国立大学を取り巻く現状はそんな地域の人材輩出機関としての権威からはほど遠いものだ。

2月5日発売の『週刊東洋経済』は、「大学が壊れる」を特集。資金不足で疲弊する国立大学や、18歳人口の減少でいよいよ淘汰の時期を迎えた私立大学の実情を特集している。

「6割が50万円未満――」

文部科学省が2016年7月に行ったアンケートで、国立大学教員の窮状が明るみになった。所属機関から研究者に支給される個人研究費は、「50万円未満」と答えた教員が6割にのぼったのだ。「年の終わりになる11月~12月頃になると、研究資金が底をついて開店休業状態になるラボが続出する」と、取材に答えたある地方国立大学理系学部の教授は話す。

研究に要する金額が大きい理系学部において、これは深刻な事態を生む。「研究室配属になった学生は、教員たちと一緒に研究をすることが教育にもなる。したがって開店休業状況では学生の教育すらできなくなる」(同教授)。

どうしてこうなったのか。

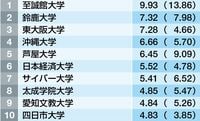

多くの国立大教員は2004年の国立大学の独立行政法人化が転機になったと話す。国は、国立大学へ定期配分する基盤的予算(運営費交付金)を年々削減し、研究資金は公募・審査を通じた競争的資金で取ってくる形に変わった。しかも、その競争的資金の配分は、しばしば最新機器があって人数の多い大規模研究室や、学会の有力者がいる研究室に有利となるバイアスがある。結果として、研究資金は東大・京大など一握りのトップ大学に過度に集中する形となった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら