ある奴隷少女の手記から考えさせられること 1861年発行の書籍が再び注目を集めたワケ

「あとがき」を読むとわかるが、訳者の堀越氏は現役のサラリーマンだ。出張で飛び乗った新幹線でたまたま原著に出会い、心を揺さぶられ、自分が翻訳せねばと思い立った。その偶然もまた、この本に与えられた見えない力のひとつであろう。そして私も運命のバトンをうけとり、居ても立っても居られずこのレビューを書いている。

自分が奴隷であることを知らなかった少女

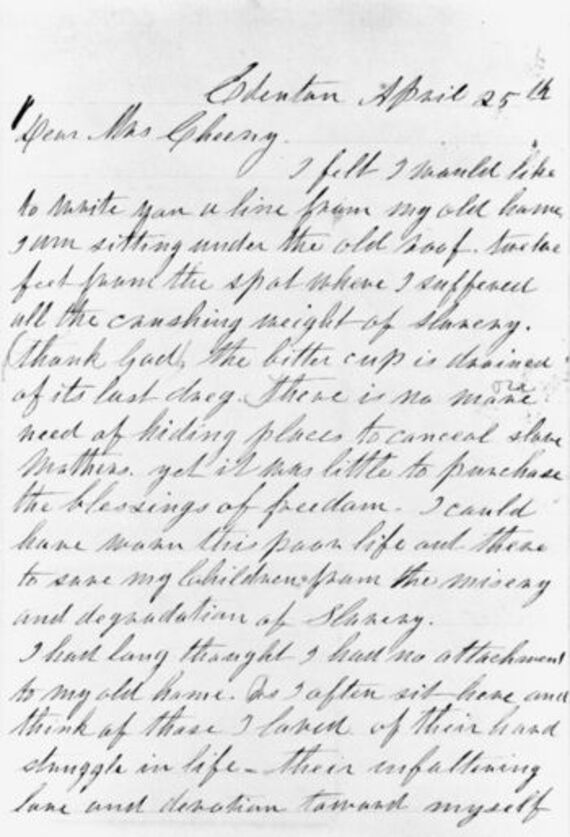

それでは、本書の内容の紹介にうつりたい。奴隷制下のアメリカ南部で、奴隷として生まれた少女のもとに起きた残酷な運命。人種の垣根を越えて助けようとする人々への感動。保身のために裏切る人への落胆。読み手の心を揺さぶる出来事が、次から次に起きる本である。「ある奴隷少女」の生涯をたどるなかで、現代を生きる私たちには思いもよらない言葉に出会い、深く考えさせられるだろう。

例えば、ジェイコブズは6歳になるまで、自分が奴隷であることを知らなかったそうだ。本書の記述は、家族とともに過ごした幸せな子ども時代から始まる。現代にも通じる家族の愛情が感じられる記述である。しかし、そのような章のなかにさえ、こんな言葉が出てきて私はギョッとさせられた。

“わたしたちを買い取り、自由にすることが父の悲願だった。”

父親が我が子を買い取るとは、どういうことなのか。それが悲願だというのは、どういう意味だろう。買う人も買われる人も、どんな思いになるのか。私には、到底理解できなかった。奴隷制下のアメリカと現代日本の違いを意識しながら、私はどちらかというと歴史的な資料として本書を読んだ。そして、読者の方々に感想を語り合ってもらう、読書会を企画した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら