高騰する学費で破産?大学授業料が払えない 奨学金なしに大学に行けない世帯が半数以上

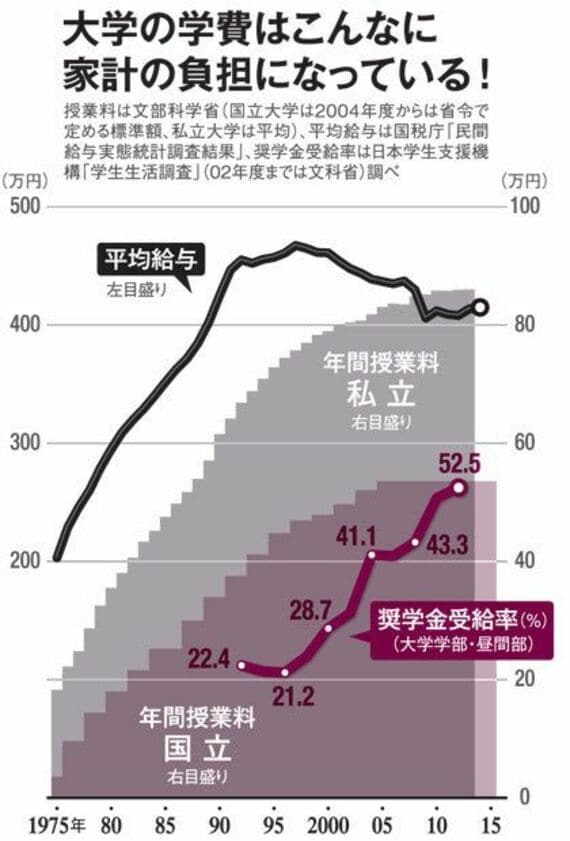

ならば国立大に行かせればいいのに──そう感じた人は、次のチャートを見てほしい。

40年前に年間3万6千円だった国立大学の授業料は、15倍の約54万円。私立との差が縮まり、国立ももはや「贅沢」な選択なのだ。

昨年末には文部科学省が、15年後の2031年度には国立大の授業料が年間93万円程度にまで上がるという試算を示した。国立大の収入源である運営費交付金が財務省案どおりに減り、授業料収入でまかなうという前提付きとはいえ、子育て中の親にとって、100万円近い授業料は衝撃的な数字だった。

東京都内で3歳と1歳の姉妹を育てているITエンジニアの女性(36)も、20年後の家計を想像して頭を抱えた。

「年50万円なら何とか払えても、100万円となると相当キツそう。自宅外通学なんて絶対にさせられません」

共働きで世帯年収は2千万円近くあるが、安心感はまったくない。

「これまでは学歴による年収の差が明らかだったから、大卒資格のために教育投資をしてもリターンが期待できた。でも娘たちが働く頃には、投資に見合う収入が得られるのでしょうか」

最近はグローバル教育や留学など、より良い教育環境を海外に求める動きも加速する。将来、何百万円程度の学費が必要になるのか。「出せなくはないはず」と思うしかない。

奨学金は貸与型中心

そもそも日本は、教育に対する公的支出が先進国で最低水準だ。経済開発協力機構(OECD)の調査によると、12年の国内総生産(GDP)に占める教育機関への公的支出の割合は、日本は3.5%で、34カ国のうち最下位だった。

教育格差をなくすため、教育困難校などに人材を紹介しているNPO法人ティーチ・フォー・ジャパンの松田悠介代表理事は、こう分析する。

「日本は公的支出が少なくても、進学率や識字率が高く、学力は世界に誇れる。実はそれは『塾文化』に代表される私費負担による成果が大きいのですが、“費用対効果”が高いように見えてしまうため、教育政策として公的支出を増やす意義がわかりづらくなっているのです」

OECDの11年の調査では、教育機関への私費負担の割合は平均16%に対し、日本は30%で、そのうえ塾代も加わる。高等教育(大学)では66%が私費負担だ。大学の授業料は先進国でも高いほうだが、他国とは対照的に奨学金制度が充実していないことも指摘されている。