「人口減少」を悲観しすぎると、知恵が止まってしまう/経済成長に対する人口の寄与は大きくない

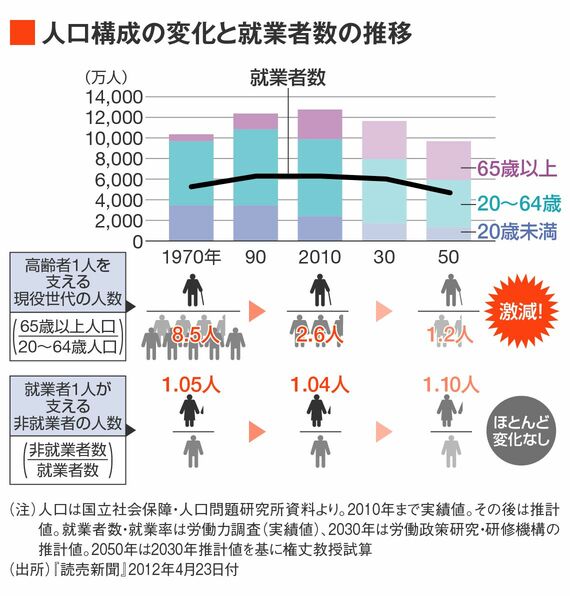

日本の人口構造の変化を「御神輿型」「騎馬戦型」「肩車型」といった比喩で語り、それを社会保障制度の「負担と給付のバランスの悪化」と結びつける議論が、通念として流布してきた。

しかし歴史的事実をみれば、就業者対非就業者の比率は、おおむね1対1前後で推移している。比喩が示唆するような「多数の現役世代が少数の高齢者を担ぐ」構造は、実は、戦後に遡っても日本において確認できない。(「ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする」)

それにもかかわらず、日本の生活水準は戦後から一貫して大幅に上昇してきた。つまり、労働力の量に主として依存しないかたちで成長が実現してきたという事実は、TFPを構成する複数の要因が、長期にわたり複合的に寄与してきた結果である。

したがって、人口比率を単純化した視覚表現に依拠した通念は、生活水準と制度持続性の決定因子を取り違えているということになる。

「支え手を増やせ」の危うさ

2010年代半ばからしばらくの間には実際にそうした傾向が見られたように、労働力の量が極めて重要であるという発想に立つと、「支え手を増やせ」という議論が前面に出やすくなる。

その延長線上で、医療政策の目的は健康寿命の延伸に置くべきであり、予防こそが最重要であるとする議論が強調され、やがては予防によって医療費を抑制できるといった主張が、次第に独り歩きしはじめる。

しかし、この国では、こうした議論が一定の文脈を離れて一般化される過程で、往々にして行きすぎ、「生産に寄与できない者の存在意義を疑う」といった危うい方向へと傾きやすい。

その結果、最終的には「病気は自己責任である」という発想へと飛躍し、ある種、攻撃的な世界観――すなわち、病気になった人や障害を持つ人々が生きづらさを感じざるをえない世界観――へと、容易に接続されてしまう。

経済成長と生活水準を規定する主要因が労働投入量ではなく生産性であるという基本的事実を見誤ると、医療政策までもが道徳的責任論へと引きずられてしまうことになる。この点こそ、社会保障を論じる際に最も警戒すべき点だと思う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら