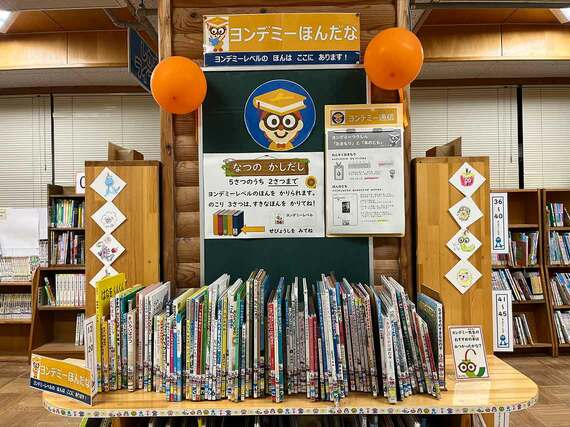

「AI選書アプリ」の導入で学校図書館の貸出冊数が2.4倍に増加、"不読層"にも変化をもたらした「ヨンデミー実証実験」の中身

また、ヨンデミーは年齢や学年に応じた選書ではなく、読んだ本や感想などに合わせてAIがそれぞれの読書レベルに合った本を紹介してくれるが、そうした選書が日本語を母語としない児童の助けにもなったという。

「その子は簡単な本から日本語で読書を始めて2カ月で100冊ほど読了し、日本語への理解を深めることができました。本校に学校司書が来るのは週に一度だけなので、どうしても十分に支援できない部分がありますが、そこをヨンデミーがフォローしてくれるようになったと感じています」(鈴木氏)

AIが代替できない学校図書館の機能とは?

一方、ヨンデミーは学校図書館の「読書センター」の役割は果たしてくれるが、「学習センター」や「情報センター」としての機能は今後も教員や学校司書がしっかり担う必要があると、鈴木氏は考えている。

「今、居場所づくりや子どもの声を反映した図書館づくりといった面にも力を入れていますが、そうした取り組みもAIにはできないことだと思っています。また個別最適な読書をどのように協働的な学びや読解力の向上につなげていくかも今後の課題です」(鈴木氏)

今後の読書教育について、滝川氏はこう語る。

「学校の蔵書にはない本もありますので、保護者との連携も必要です。市内の図書館に子どもを連れていっていただいたり、ヨンデミーから保護者に届く子どもの読書レポートも活用しながら本に関する会話を増やしたり、親子で読書を楽しんでいただけるような形にしていきたい」