「AI選書アプリ」の導入で学校図書館の貸出冊数が2.4倍に増加、"不読層"にも変化をもたらした「ヨンデミー実証実験」の中身

同校教頭の夏目容子氏も、手応えを感じているようだ。

「当初は導入のために本棚を整理したり、背表紙のラベルを整えたりするなど、手間のほうが大きいのではと思っていましたし、最初はアプリの不具合なども多く戸惑いました。しかし、安定して活用できるようになると、個別最適な読書支援をヨンデミー先生がやってくれることがわかってきました。

今では教員が忙しくて手が回らない部分をサポートしてもらっていると感じています。子どもたちも、教室に本を持っていくだけで『先生、その本、何?』と興味を持って集まってきますし、読み聞かせも真剣に聞いてくれるようになりましたね」

ヨンデミーでは感想の書き方のコツなども学べるので、本の感想を書くことを楽しむ子どもも増えてきたという。「文字に触れる機会は確実に増えたので、今後は本を紹介しあうなど、何らかの形で表現力の向上にもつなげたい」と滝川氏は話す。

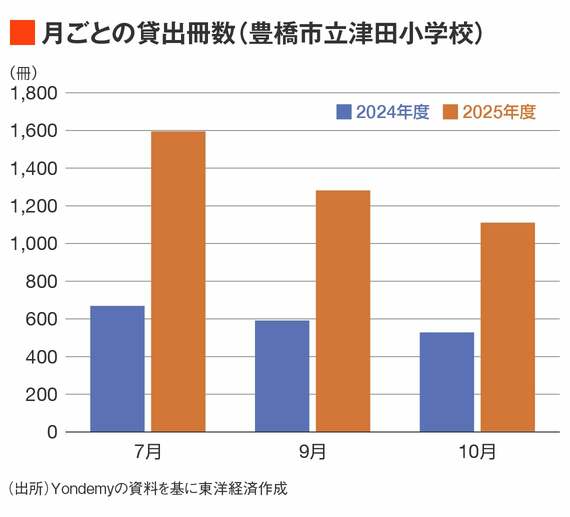

「ヨンデミー」導入で貸出冊数は2.4倍に

数字にも子どもたちの変化が表れている。2025年7月の学校全体の貸出冊数は1595冊となり、前年同月の669冊から約2.4倍に増加。夏休みを経て9月は1282冊、10月は1107冊と減ったが、いずれも前年同月と比べると2倍以上の増加となっている。

また、導入前の保護者アンケートでは、家庭で「まったく読書をしていない」と答えた割合は39%に上っていたが、ヨンデミー導入後はこうした“不読層”のうち41%が全国平均以上の冊数を読了、32%がタブレット端末を持ち帰り家庭でも読書感想記録を行った。

夏休み期間中も、全校児童の71%が自主的に読書記録を継続。毎日欠かさず読書を続けた児童もいるほか、不読層だった児童も44%が夏休み中も継続利用したという。3冊は学校図書館の蔵書からお薦めされるが、任意の市内図書館を登録すればその蔵書からも7冊お薦めされるので、児童は夏休みもヨンデミーを利用しやすかったのだろう。