新卒と臨任しかいない「特別支援学級」、《残業は月120時間超》で休職に至った教員の叫び 通常級優先としか思えない…悲痛すぎる実態

中学校の支援級の担任、臨任の割合は23.95%で多いが…

教員不足が問題になって久しいが、そのしわ寄せは特別支援教育の現場に大きく偏っているという。

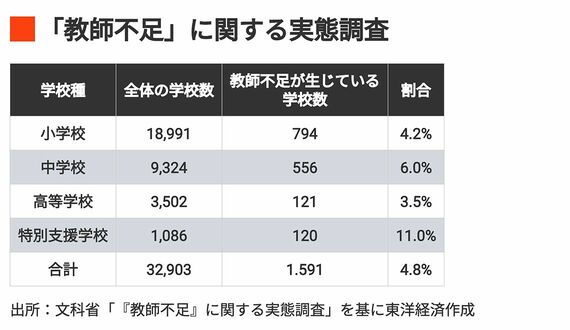

2022年に文科省が初めて全都道府県・指定都市教育委員会に行った「『教師不足』に関する実態調査」によると、小学校の4.2%、中学校の6.0%、高校の3.5%で欠員が生じているのに対し、特別支援学校は11.0%と、ずば抜けて高い比率に達している(2021年5月1日時点)。

だが、特別支援学校から中学校の特別支援学級(以下、支援級)に異動し、現在は休職している教員の北沢幸雄さん(仮名)は「特別支援学校よりも支援級のほうがひどいありさまになっている」と悲鳴の声を上げる。

「特別支援学校でも4月のスタート時から欠員があるのは常態化していますが、それでも何とか回せています。しかし、支援級は想像以上の惨状です。私の中学校の支援級は、前年度途中から勤務している教員経験がなかった臨時的任用教員(以下、臨任)が学級主任を務め、数日前に大学を卒業したばかりの初任教員、そして異動してきたばかりの私の3人態勢でした。新学期を迎えるにあたって、生徒の座席の準備すらできておらず、ぐちゃぐちゃな状態でした」(北沢さん)

文科省によると、中学校の学級担任全体における臨任の割合は9.27%であるのに対し、特別支援学級の臨任の割合は23.95%と多い(文科省「令和4年3月 特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」)。

そのため臨任が担任を務めることや、ベテランの臨任の場合は学級主任を任されるケースもあるが、教員経験が1年に満たない臨任が主任を務めるのは明らかに異常事態だ。

支援級に異動したばかりの北沢さんは「おかしいな」と感じつつ、共に力を尽くしていこうと考えていた。しかし、あまりにも劣悪な支援級の実態と主任の無責任な言動に、わずか2カ月で身も心も打ち砕かれてしまったという。

3クラスなのに教室は2つだけ、実態は知的も情緒も混合

支援級は、軽度の知的障害、ADHD(注意欠陥多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害(情緒障害)を抱えた児童・生徒を対象に、個別の支援計画を組んで少人数指導に当たる。そのため1クラスの上限は8人と定められている。

北沢さんが異動した中学校の支援級は、新1年生が急増して24人が在籍することになったため、教育委員会への届出上は3クラス編成で、知的障害のクラスが1つ、情緒障害のクラスが2つという内訳になっていた。しかし、実態はまるで違っていた。

「そもそも支援級が使える教室が2つしかなかったので、実際は2クラス編成でした。本来は指導の狙いが異なる知的障害と情緒障害の生徒を分けるべきなのに、一緒くたに入り交じっている状況でした」(北沢さん)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら