4700人超の教職員未配置、全日本教職員組合「教育に穴があく」実態調査の衝撃 学校現場の悲痛な声、子どもへの影響を懸念

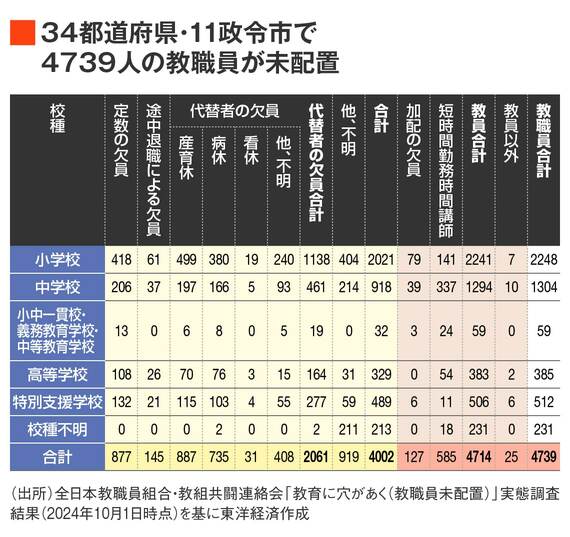

34都道府県11政令市で4739人の教職員が未配置

全日本教職員組合(以下、全教)は今月、「教育に穴があく(教職員未配置)」実態調査結果(2024年10月1日時点)を公表し、教員の数が本来必要な数に達していない「教員未配置」が、34都道府県11政令市で4739人に達していることを明らかにした。

5月1日時点に続く今年度2回目の調査で、全教・教組共闘連絡会に参加する組織を通じて、教育委員会や組合員に調査用紙を配布するなどして教職員未配置の実態を集約した。

その結果、34都道府県・11政令市から回答があり、教職員未配置数は小学校が2248人といちばん多く、中学校1304人、特別支援学校512人、高等学校385人、小中一貫校・義務教育学校・中等教育学校59人、校種不明231人と続き、合計4739人だった。

5月に実施した調査で回答のあった30都道府県8政令市を抜き出して比較すると、未配置の総数が2947人から4076人へと約1.38倍になっていた。校種別だと小学校で約1.37倍、中学校で約1.35倍、特別支援学校で約1.36倍になっており、年度初めよりも状況がさらに厳しくなっていることがわかった。

実際、なぜ教職員の未配置が起こっているのかを見てみると、「代替者の欠員」が2061人と全体の約44%で最も多い。続いて「定数の欠員」が877人で約19%、また途中退職者も145人で約3.1%だった。

「代替者の欠員」の中では「産育休」代替の欠員が887人と「定数の欠員」より多く、「病休」も735人と多い。とくに産育休や定数の欠員は、事前に欠員が出ることを現場でもわかっていることが多いと予想されるが、それでも人員が配置できていないということだろう。

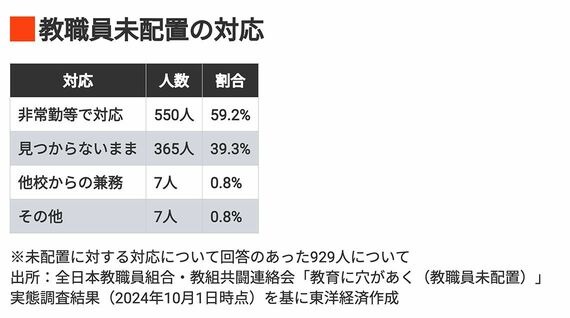

未配置に対する対応としては、「非常勤等で対応」が550人で59.2%、「見つからないまま」は365人で39.3%、他校からの兼務は7人で0.8%だった。

非常勤で配置ができたとしても、授業の穴のみを埋めて校務分掌などのほかの業務は埋まらない、また人的措置ができない場合は校内の教職員でやり繰りをしたり、少人数授業のとりやめなどで対応しているようだ。

さらに「教員以外」の職員についても欠員が報告されていて、事務職員や特別支援学校の調理員、介助員についても未配置が起きており、学校現場全体で人手不足が起きていることがわかる。

教職員の未配置で「負の連鎖」が起きている

今回の調査では、子どもたちへの影響や変化、学校現場での対応の実態や教職員の様子なども自由回答で聞いている。教職員の未配置が続くと、子どもたちが不安になったり、授業や学校の運営にも影響が出ている様子がうかがえる。

・4月から今も担任不在で、交代で教職員が対応しているために、子どもが落ち着かない。未配置が原因で新たな荒れに発展していく。(小学校)

・当面、2学期は家庭科の授業はやらず、技術の教科を行っている。3学期に詰込み授業にならないか心配。(中学校)

・教頭や校長まで授業を持っている状態。授業の進度もとても遅れたり、授業内容も大きく変わるので戸惑いはある。(義務制)

・生徒に目が行き届かず、トラブル(ケンカ、異食、ケガ)に対応できない。(特別支援学校)

・未配置のクラスで子どものアレルギーに対応できず、命にかかわる事故が起きた。(特別支援学校)

出所:全日本教職員組合「教育に穴があく(教職員未配置)」実態調査結果から一部抜粋