山形県「新採は1人で担任持たず」の体制で精神疾患による休職者・退職者ゼロ 2年目教員の不安解消や切れ目ない支援が課題

「週6コマ程度の空き時間」を確保できるように

近年、精神疾患などによる若手教員の休職・退職が増加傾向にあった山形県。とくに小学校では大卒の新採教員が着任後すぐに学級担任を担うのは負担が大きいことから、県教委は2023年度より、小学校の新採教員の負担を軽減しながら育成する「新採教員育成・支援事業」を開始している。

この事業では、学校の規模によって2種類の支援を実施。5年生または6年生が3学級以上ある規模の小学校では、新採教員は「教科担任兼学級副担任」として特定の教科の授業を受け持ちながら、先輩教員の下で学級経営や保護者対応を学ぶ。一方、そのほかの小学校の新採教員は学級担任を受け持つが、授業の一部を代替するなどのサポートをする支援員が配置される。

導入の背景を報じた昨年4月公開の記事「山形県『新採教員に1人で担任を持たせない』体制開始、『若手の退職』に危機感」は大きな反響があったが、「現場のその後」が気になっている読者も多いのではないだろうか。

2023年度に採用された新卒の小学校教員106人のうち、24人が教科担任兼学級副担任、82人が学級担任(支援員配置)となった。

この取り組みにより、「新採教員は週6コマ程度の空き時間を確保できるようになった」と県教委担当者は話す。空き時間は、教材研究や授業準備、事務、ほかの教員の授業見学などに充てる新採教員が多いという。

新採教員たちの「満足度」は?

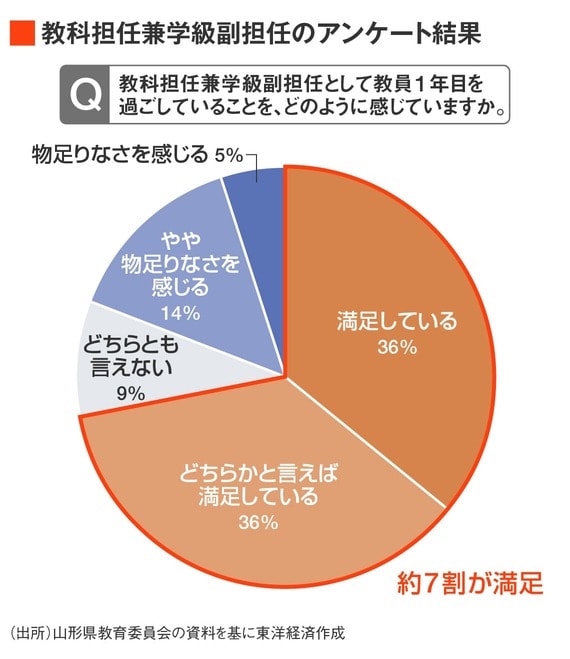

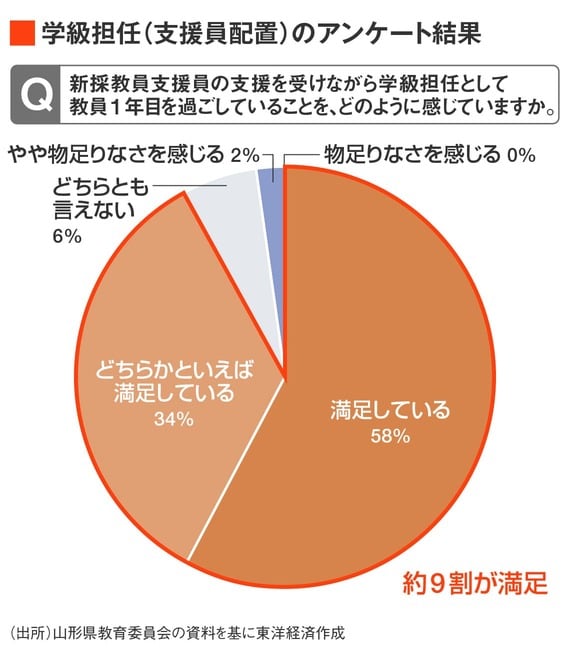

2023年11月に県教委が大卒新採教員と勤務校の校長に実施したアンケートでは、教科担任兼学級副担任の72.8%、学級担任(支援員配置)の91.4%が、この体制について「満足している」または「どちらかといえば満足している」と回答した。

教科担任兼学級副担任による自由記述では、「さまざまな学年や先生方の授業・学級経営・保護者対応を見ることができ、来年度からの学級経営に生かしたいことを学ぶことができている」「学級担任をしたいと思っていたが、4月の学級担任の忙しさを見て、副担任でよかったと思った」といった声が見られた。学級担任(支援員配置)からも「授業の準備や授業参観ができている」「支援員が授業の一部を受け持ってくれるので、教材研究や学級事務の時間が確保された」といった声が上がっており、好評であることがうかがえる。

また、校長も72.7%がこの取り組みを高く評価しており、92.9%が「ほかの教職員もこの取り組みを好意的に捉えている」と回答している。

しかしなぜ、より負担が軽いと思われる教科担任兼学級副担任のほうが、満足度が低い結果となったのか。県教委担当者は次のように分析している。

「アンケートでは『不安ではあるが、学級担任をしたかった』『来年度、単独で学級担任をすることへの不安がある』という声も見られ、担任を持ちたかった新採教員は一定数いたのだろう。また、1学期は学級担任の学級経営を見学し、2学期以降は朝の会や給食指導などを少しずつ受け持つというように計画立てて進めた学校もあるが、山形県の小学校には従来『副担任』というポジションがなく、学校としても新採教員にどのような役割を与えればよいのか不透明な部分があったので、新採教員が戸惑いを感じたのではないか」