特別支援学級の教員が懇願「〇組"さん"と呼ばないで」、学校内でよそ者扱いに怒り 直近10年で特別支援教育を受ける子どもは倍増

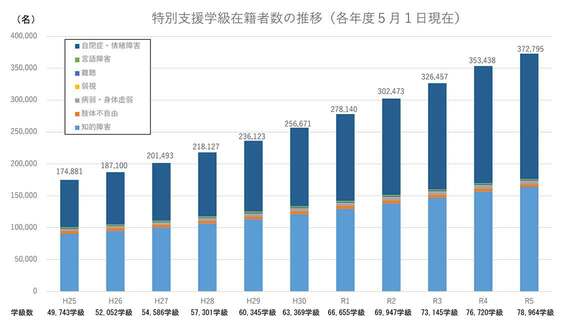

直近10年でみると、特別支援教育を受ける児童生徒数は2013年度に32万人(全体の3.1%)だったのが2023年度には65.4万人(全体の7.0%)と倍増している(文科省「特別支援教育の充実について」)。

内訳は特別支援学校が8.5万人、小中学校の特別支援学級(以下、支援級)が37.3万人、通常学級(以下、通常級)に在籍しながら週に数時間、少人数で特別支援教育を受ける通級指導教室(以下、通級)に通う子が19.6万人で、とくに支援級と通級が2倍超に増えている。

以下は、支援級の在籍者の推移だが右肩上がりで増えていることがわかる。支援級は、軽度の知的障害や発達障害などがある児童・生徒を対象とした少人数の学級で、障害に応じた特別な指導や自立を目指した活動が行われている。

すべての小・中学校に支援級を設置している自治体もあれば、3校に1校程度しか設置していない地域もあり、自治体や学校によって設置状況や実情はさまざま。中には同じ学校の通常級の教員から差別的な扱いを受けて、心を痛めている支援級の教員もいる。

通常級の教員は無関心、手に負えない生徒の押し付けも

関東地方の公立中学校で支援級を担任する山田太郎さん(仮名)の学校は、通常級と支援級を分けて運営しており、支援級の教員が専門ではない教科を含めてすべての授業を担っている。

「通常級には美術や技術の専任教員がいるのですが、『通常級の生徒だけで手いっぱい』と言われ、ほかの教科の免許しか持っていない支援級の教員が実技教科も手探りで授業を行っています。素人授業しかできず、生徒に申し訳なく思っています」(山田さん)

山田さんの中学校の支援級は、軽度の知的障害がある生徒が在籍する知的固定学級で、基本的には学年別に授業を行い、国語や数学など一部の授業は生徒のレベルごとに学年関係なく4つのグループに分けて授業を行っている。

だが、この自治体では、本来は知的検査でIQ75を下回る生徒しか入級できない規定になっているにもかかわらず、数年前まで通常級で「授業について行けず、発達に障害がある可能性が高い」と判断された生徒が知的検査を経ずに支援級へ移されていたという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら