特別支援学級の教員が懇願「〇組"さん"と呼ばないで」、学校内でよそ者扱いに怒り 直近10年で特別支援教育を受ける子どもは倍増

「自閉や注意欠陥多動などの特性が強い生徒を受け入れる情緒学級ではないので、学校生活に困りごとを抱えているだけでは知的固定級に入級できません。しかし、『通常級ではやっていけない』という理由だけで知的検査を受けずに、手に負えなくなった生徒を2年生を過ぎてから転籍させることが何度もありました。さすがに教育委員会から指導が入り、昨年は検査の結果、入級できないケースがありました。その生徒が在籍する通常級の担任は不満たらたらでした」(山田さん)

山田さんが担当する支援級では、多くの生徒が知的な遅れに加えて、さまざまな発達障害も抱えているため、指導計画を練るのは大変だ。放課後は、通常級の教員と同様に部活の顧問も受け持っている。しかし、同じ学校の通常級の教員からは何の支援も得られないばかりか、理解のない差別的な言動をたびたび受けているという。

「同じ部活の顧問教員からは『忙しい通常級とは違って楽なんだから、もっと部活を見てられるでしょ』と馬鹿にされ、5年間も教務主任を務めるベテラン教員は『えっ? てっきり支援級は3学年とも同じ授業をしているのだと思っていた。一応、学年別に授業していたんだね』とまったく無関心です」(山田さん)

中でも言われるたびに、山田さんの心が締め付けられるのが「〇組“さん”」という呼ばれ方だ。

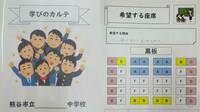

「私の学校では、通常級が1組から4組まで4クラスあり、5組を欠番にして、支援級は6組が割り当てられています。通常級が3クラス編成の年度の場合は、4組を欠番にして、支援級は5組となります。なぜクラスの間をあけるのか理解できません。しかも、校内で支援級は『6組“さん”は——』と呼ばれます。通常級の場合は『1組は——』『2組は——』なのにです。“さん”付けされるたびに、私たち支援級はよそ者で、仲間ではないのだと打ちのめされます」

根強く残る「〇組“さん”」問題

ここまでひどいケースは全体から見れば少ないかもしれないが、支援級を無意識に差別する「〇組“さん”」問題は、ほかの学校でも起きているという。

山田さんと近隣の市区町村で通常級を担任する鈴木一郎さん(仮名)の中学校は、基本的に支援級だけで授業を行っているが、技術や美術など実技教科は通常級の専任教員がチームティーチングに入るやり方をしている。

「私の学校では、通常級と支援級のクラス編成で間をあけることはないですし、『〇組“さん”』と呼ぶ教員は一人もいません。でも、他校から異動してきた支援級の教員が『この学校は“さん”付けしないんですね。うれしいな』と言っていました。そのときは何のことだろうと思いましたが、地域や学校によっては『〇組“さん”』問題があるようですね」(鈴木さん)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら