通級指導歴17年のベテラン教員に聞く「自分らしい学び方の追求」に必要なこと どんな子も「勉強ができるようになりたい」

「勉強ができなくてもいい」と思っている子は1人もいない

――現在勤務されている熊谷市立富士見中学校の通級指導教室では、どのような支援を行っているのでしょうか。

通級指導教室は、通常の学級での授業に概ね参加できるものの、一部分に関して支援を必要とする生徒を対象としています。年度途中で生徒の出入りがあるため利用者数は流動的ですが、現在(2025年3月3日時点)は全校生徒693人のうち20人が通級を利用、そのほか放課後のみ利用する他校在籍の生徒が6人通っています。

埼玉県熊谷市立富士見中学校 発達障害・情緒障害通級指導教室担当

特別支援教育士、公認心理師。2007年度から埼玉県公立中学校で初めて設置された、発達障害・情緒障害通級指導教室の担当者となる。通級開設以来、「自分らしい学び方を追求する通級」を目指し、学ぶことを諦めさせない指導を続けている。「ゆず姉」のアカウント名で発信を行っているXのフォロワーは2.6万人。著書に『[中学校]通級指導教室担当の仕事スキル』(明治図書出版)

(写真:Xより)

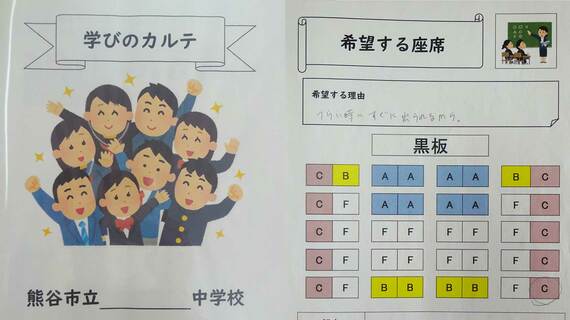

ノートが取れない、課題が提出できない、人間関係のトラブルを抱えている、いじめを受けているなど、通級指導を受ける生徒たちが抱えている困難は多種多様なので、1人ひとりの困り事に応じた支援を行っています。また、本校独自の取り組みだと思いますが、ここ数年で経済的な困難を抱える家庭が増えている印象があり、生活面での支援として朝食の提供や学用品の貸し出しも行っています。

――学習支援に関しては、具体的にどのような支援をしているのですか。

通級を利用する生徒の多くが、小学2年生ごろから勉強することを諦めてしまっている現状があります。小学2年生は象形文字以外の複雑な漢字の学習が始まる時期で、LD(学習障害)の傾向にある子どもは、一般的な「書いて覚える」という方法では文字の習得が難しくなっていき、新しい知識を得る道が閉ざされてしまうのです。

ただ、17年間にわたって通級でさまざまな生徒と接してきた経験を振り返ると、「勉強ができなくてもいい」と思っている子は1人もいません。学ぶことを諦めてしまっているように見える子も、心の中では「勉強ができるようになりたい」と思っています。そこで、通級にやってきた生徒には「なぜできなかったのか」「どうしたらできるのか」を丁寧に聞き取り、必要に応じて知能検査「WISC-V」の結果も踏まえながら、その子に合った学び方を見つけていきます。