教育現場におけるパソコン活用法と賢い選び方 【セミナーレポート】魅力的な授業や校務効率化のためにできる活用術とは?

【基調講演】

G Suite って何? 押さえておくべき、すぐに実践できる

PC/アプリケーションの活用法

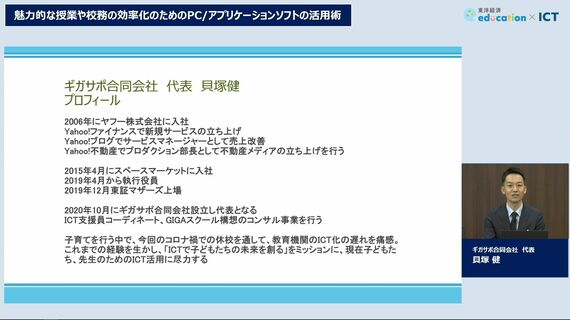

学校ICT化のコンサルティングを行うギガサポの貝塚健氏は、ICT用語の初歩の説明から、学校現場での実際的なICT活用法までを解説した。

最初にICTで当たり前のように使われる「クラウド」(雲)という用語について、音楽配信クラウドサービスを例に説明。音楽データを手元に置くCDに対し、配信サービスでは、聞くたびにインターネット上に置いてある音楽データを通信で取得する。「通信速度が向上し、オンラインのデータ取得が瞬時にできるようになったことでクラウドが主流になった」と語った。

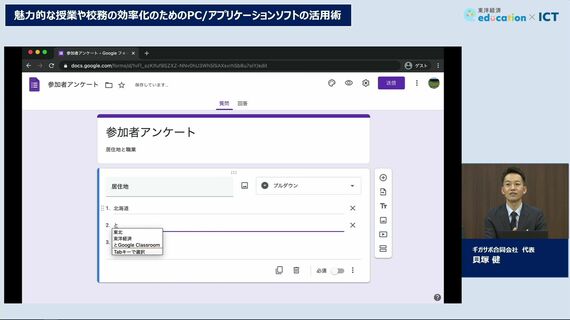

学校でのICT活用の例としては、まずオンラインアンケートを紹介。保護者の意向調査を紙からGoogle Forms(グーグル・フォーム)によるオンラインアンケートに変えることで、印刷、配布、回収、集計の手間を省き、「校務にかかる時間を減らして、子どもに向き合う時間を増やせる」と指摘した。

授業でのICT活用は「オンラインでのおしゃべりから始める」ことを推奨。学級や学校の枠を超え、離れた場所でも画面を通してコミュニケーションできるICT最大の長所の1つを生かすことを考えるように促した。例えば、コロナ禍で中止された修学旅行の代わりに、訪問予定先の学芸員からオンラインで話を聞く。卒業式への出席を制限された保護者にYouTube(ユーチューブ)の限定公開機能を使って、式の模様を配信する――といったことができるとした。

操作法のデモでは、Google Formsによるオンラインアンケート作成の仕方、遠隔授業に使えるテレビ会議サービス、Microsoft Teams(マイクロソフト・チームズ)の使い方を実演した。

【Q&Aコーナー】

クラウドの利用を第1候補として検討する

続くQ&Aコーナーでは、情報漏洩が不安といった視聴者からの声に貝塚氏が回答。「セキュリティーなどICTの『守り』の部分は、ある程度、答えが決まっている」と述べて、対策を促した。

学校が管理する情報には、児童生徒の成績など漏えいが許されないものから、校外に公表して差し支えないものまでさまざまだ。そこで、保護の必要性に応じて、情報に高・中・低といったセキュリティーレベルを設定し、管理のルールを決める。ルールは「どこの学校も基本的に同じなので、専門知識を持たない各校よりも都道府県、国が決めるのが望ましい」と述べた。

また、データの保管場所については、クラウドの安全性を不安視する質問もあったが、自治体や学校が自前で保有・管理する(オンプレミス)サーバーと、大手IT企業が管理するクラウドのサーバーでは、後者のほうがセキュリティー面やコスト面で圧倒的に勝ると強調。政府の「クラウド・バイ・デフォルト原則(クラウドを第1候補に)」の方針に従い「クラウドへ移行すべき」と訴えた。