「多様性」重視の今、学級経営にも「マジョリティ特権」の視点が重要と言える訳 権力に近い人ほど気づきにくい「構造的差別」

マジョリティとは「権力にアクセスしやすい人」

──「マジョリティの特権」とは、何を意味しているのでしょうか。

マジョリティの特権とは、たまたまマジョリティ側の社会集団に生まれてきたり、マジョリティ側の属性を持っていたりすることで、「労なくして得られる優位性」「自動的に受ける恩恵」を指します。

その際、英語の意味は「マジョリティ=多数派」ですが、社会的公正教育の文脈では、より権力にアクセスしやすい立場にいるのがマジョリティ、権力から遠い立場にいることをマイノリティと捉えます。

例えば、私が教えている上智大学の英語学科では女子学生が約7割を占め、男子学生は約3割です。教室の中では確かに少数派に属していますが、だからといって男子学生が社会の中で性別においてマイノリティというわけではありません。英語学科を一歩出れば、男性は優位な社会構造の中にいるからです。

また、同じ人間であってもある部分はマジョリティに属し、ある部分はマイノリティに属している、ということが起こり得ます。つまり、私たちは「マジョリティ性」と「マイノリティ性」両方の属性を併せ持っているのです。

――「マジョリティ性」「マイノリティ性」について、具体的にお聞かせください。

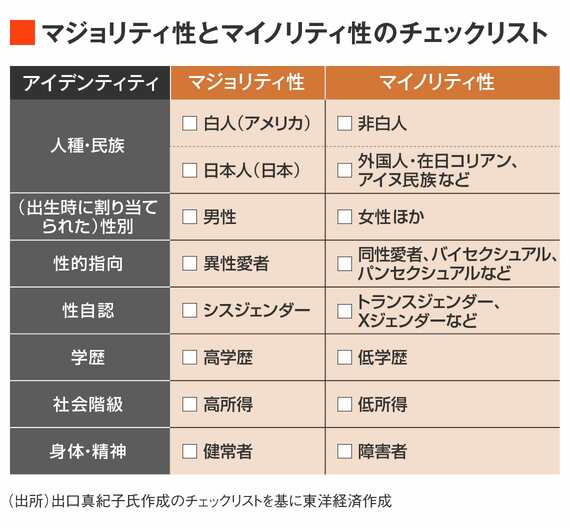

人は、人種、ジェンダー、性的指向、学歴、社会階級など、さまざまな属性を持っています。その属性がマジョリティ性とマイノリティ性、どちらに当たるのかをまとめたものが次の図です。ご自身はどちらが多くなるかチェックしてみてください。左側のマジョリティ性の列に多くチェックが入った方は、特権を多く有していると言えます。

私の場合、出生時に割り当てられた性別は女性でマイノリティですが、それ以外ではすべてマジョリティの属性を持っています。ところが、幼い頃に住んでいたアメリカでは、アジア人なので人種的にはマイノリティでした。環境や文脈が変わるとマジョリティ性とマイノリティ性は変化するのです。

今、「異性愛者、高学歴、健常者、シスジェンダー」の日本人男性はマジョリティ性を多く持っており、日本にいる限りはマイノリティの経験をすることは比較的少ないでしょう。しかし、海外、とくに欧米に滞在するとおそらく人種的マイノリティを体験し、その居心地の悪さが理解できるようになるなど、マジョリティ性とマイノリティ性の属性を意識したり、向き合う視点が得られるはずです。

私もアメリカから帰国したときにまず感じたのが、私に向けられる視線が中立または好意的だったこと。何かを行う際に「自分はちゃんとした人間です」と証明しなくても信頼してもらえたので、「自分はここではマジョリティなのだ」と実感しました。マイノリティに対する厳しい視線を向けられることがない、それだけでもかなりの恩恵だなと感じたものです。マイノリティ体験は、自分のマジョリティ性に気づくきっかけとして、とても有効です。

不公平な社会構造、まるで「透明な自動ドア」

──マジョリティ性が多いと、やはりマイノリティの人がどう感じているかということに気づきにくいのでしょうか。

上智大学外国語学部英語学科 教授

ボストン・カレッジ人文科学大学院心理学科(文化心理学)博士課程修了。文化心理学を専門とし、文化変容のプロセスや、マジョリティ・マイノリティの差別の心理について研究を行っている。主な著書に『真のダイバーシティをめざして―特権に無自覚なマジョリティのための社会的公正教育』(監訳/上智大学出版)、『多様性を再考する―マジョリティに向けた多文化教育』(分担執筆/上智大学出版)など

(写真:本人提供)