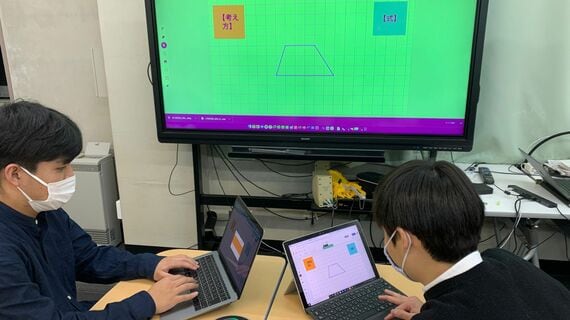

教職課程見直し「ICT活用指導力」は上がるのか 現場も改革急務!今も「ガラケー」愛用者が…

信州大学教育学部では、教育の情報化に対応できる人材育成にいち早く取り組んできた。例えば、情報リテラシーやコンピュータ関連の内容を学ぶ、2年次の必修科目「コンピュータ利用教育」。教育職員免許法で2000年入学生から必須化された「情報機器の操作」に該当する内容だが、それ以前の1996年入学生から導入を始めたという。まさに先進的な取り組みだったわけだが、特徴はそれだけではない。同大学教育学部助教の佐藤和紀氏は、ほかの大学との違いを次のように説明する。

「現在、『情報機器の操作』に該当する科目にはICT専任の教員を置く大学が多いのですが、本学では当初から、国語や算数など各教科コースの専任教員が『コンピュータ利用教育』を教えています」

同大学の学校教育教員養成課程14コースすべてにおいてこの体制をとっているが、教員たちは初めからICTに関して高度な知識を持っているわけではない。教員たち自身が努力してICTについて学び、不明な点については、佐藤氏も所属する「信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター」のICT教育の専任教員たちから助言やサポートを得ながら、授業の精度を上げているという。

信州大学教育学部助教。1980年長野県生まれ。2006年に上越教育大学大学院を修了後、東京都公立小学校教諭、常葉大学教育学部専任講師等を経て、20年より現職。この間、東北大学大学院情報科学研究科を修了、博士(情報科学)。文部科学省「教育の情報化に関する手引」の執筆協力者、同「情報活用能力調査の今後の在り方に関する調査研究 企画推進委員会」委員、同ICT活用教育アドバイザーなど

「現在の教職課程では『情報機器の操作』のほか、『各教科の指導法』や『教育の方法及び技術』に関わる科目でICTを活用することが必修とされていますが、とくに『各教科の指導法』とICTとの接続が課題となっている大学は多いのではないでしょうか。本学は、教科の先生を巻き込み、ICT教育を“自分事”にしてもらう仕組みをつくることができたため、このあたりもうまくいっているのだと思います。