子ども幸福度1位・オランダでは、「4歳からの性教育」をどう教えているのか? 性教育=性行為ではない、まず整える安全な環境

4歳から「性教育義務化」のオランダ

オランダでは2012年に性教育が義務化となり、特殊教育を含むすべての教育において、初等教育(小学校)から20歳まで性教育を学ぶことが義務づけられました。日本の「学習指導要領」のように、オランダにも「中核目標」という教育において学ぶべき内容をまとめた指針があり、その中で性教育に関する目標が定められたのです。

オランダの初等教育は4〜5歳から始まるので、早ければ4歳から学校教育を通して、性について学ぶことになります。オランダの性教育では、単に、生物学的な性のあり方や性の多様性を学ぶだけでなく、性にまつわるさまざまなこと、例えば人々の文化や人権、多様な人々が安心して暮らせる社会はどうあるべきかというところまで、広がりを持って学んでいるのです。

(写真:三島氏提供)

またオランダの性教育には、それを支える団体や企業が存在し、それらは、学校の教職員が少しでも性教育の授業を行いやすいように資料を整え、オンラインリソースとして開放することで、学校現場を支えています。

その中でも「Rutgers」と呼ばれるシンクタンクは、オランダの政府機関が後援する形で、「Lente Kriebel」という性教育プログラムの提供をしたり、家庭での性教育を考え、実践するための保護者向けの資料「0歳から18歳の子どもの性の発達」というパンフレットなどを多言語で用意しています。

オランダの学校では、毎年3月ごろに「性教育週間(Lentekriebels)」が定められています。これは英語にするとSpring Fever、日本語では春になり、身体が熱を帯びた状態になったり、誰かを想う気持ちが高揚したりという意味が入っています。多くの学校では、その期間中にRutgersやRemedicaといった団体が提供する、子どもたちの年齢に応じた教材を用いた性教育が行われています。性教育週間では、「性や、性のあり方」「肉体的な男女の違い」「ジェンダー意識」などを学びますが、まず「愛情の大切さ」や「自分の意思の伝え方」「他人の気持ちを尊重すること」といったことから学び、年齢が上がるにつれて「生殖や妊娠出産」についてや「避妊、性感染症のリスク」などを学んでいきます。

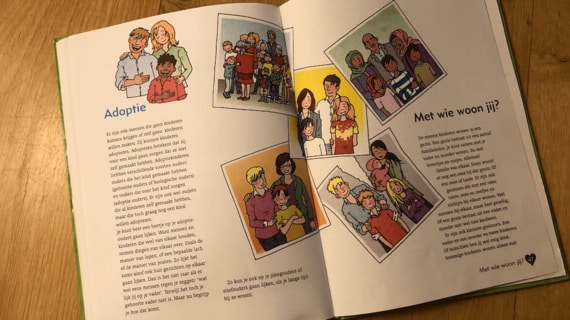

また、オランダには博物館やサイエンスセンターなど、性に関してオープンな展示がされている施設があり、そういったところに出かけるクラスもあります。書店で販売されている絵本や読み物には、子どもたちからの性の質問に答えた本もあれば、身体的な発達とともに人がどのように変化していくのか、生殖行為にも言及した絵本も存在します。そういった教材や施設、一般的な書籍などを通して、オランダの子どもたちは性について知り、学んでいくのです。

そのように性教育週間が設定されている一方で、オランダでは憲法で「教育の自由」が保障されており、性教育の内容や時期については自由に裁量できるため、各学校で内容に変化を加えたり、実施する時期をずらすことも可能となっています。それはつまり、学校や教職員が義務化という言葉に縛られず、現場の判断で、生徒の状況に合わせて性教育を行えるということでもあります。私があるオランダの先生に、「性教育の授業について、どう考えていますか?」と尋ねたところ、その先生はこう言いました。

「子どもたちに、さて今日から性教育週間です! これから性について話しましょうと言って、急にそんな話ができるでしょうか? 私はそう思いません。性教育とは365日、学校と家庭でそのプラクティスがあってこそ生きてくるもの。普段から周囲の大人がそういった視点を持って子どもたちと接しているか。クラスや家庭で性への疑問が生まれたり、事象が起きたときに、その都度話し合いをしたり、意見を言い合える環境や関係をつくっているか。それが問われるものだと思っています」