子ども幸福度1位・オランダでは、「4歳からの性教育」をどう教えているのか? 性教育=性行為ではない、まず整える安全な環境

もちろん、性教育を通して「何をどのように学ぶか」はとても大事でしょう。しかしそれ以上に大切なのは、子どもから生まれる性に関する疑問に、普段から、周囲の大人がどれだけ真摯に向き合っているかなのではないでしょうか。

「ルールメイキング」で安全安心な環境づくり

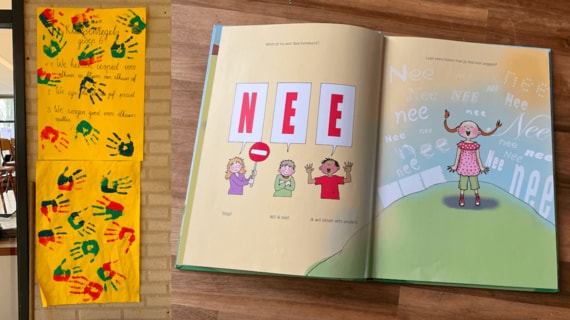

また、オランダの小学校をのぞくと、そこにはクラスの子どもたちが自分たちの話し合いの下で作った「クラスのルール」のようなものが掲示されていることがあります。自分たちでルールメイキングをすることで、安心安全な学校を自分たちの手でつくっているのです。

ほかにも、自分たちで作ったルールに手形をスタンプしたり、名前を書き込むことで「同意しました」という意見を表明している掲示物もあります。同意しなければ、手形をスタンプしたり、名前を書かないわけですが、そもそもみんなが同意できないようなルールは、クラスとして作ってはいけないのです。

(写真:三島氏提供)

また、ある小学校の高学年のクラスでは“NO = NO”というルールがありました。つまり、「やめて」と言われたら「やめる」ことがルールだと、自分たちで定めているようです。友達に嫌なことをされたとき、相手を気遣って自分の気持ちを押し殺し「いいよ」と言うのではなく、自分の気持ちに正直でいること。自分が嫌だと思ったら「やめて」と言っていい。それが相手にとっては「これくらいのことで?」「これくらいいいじゃん」ということであったとしても、自分の気持ちを大切にしようという意味なのです。そして、そのシチュエーションは「性的同意」にも通じます。

オランダの小学校では教育活動の中で、性教育に限らず、「自ら、自分たちのルールを決めることができる」という経験や、「自分たちには声を上げる権利がある」ということを経験することを重要視しており、性教育においても、その考え方が根底にあるように見えます。また、このルールメイキングをする基礎になるのが、彼らが4歳から日々の中で学ぶ「対話の作法」です。オランダの小学校を訪れると、子どもたちがやけに落ち着いているような風景に出くわすことがあります。何か議論をするときは、円を作って座り、興奮せずに、穏やかに話をしているのです。

(写真:三島氏提供)

それは、おおよそ4歳から対話の作法を学んでいるからだと、オランダのある先生は言います。

「子どもたちは、例えば誰かが話をしているときに、話に割り込んだり、コソコソ笑ったりしないこと、適切な声の大きさ、言葉で説明できない場合は、どんな表情や動きで自分の気持ちを表現するかなど、対話の作法を学びます。また、声の大きい人やパフォーマンス力のある人だけに、発言権があるわけではありません。全員が発言権を持ち、対話の作法を心得て、全員にとって安心安全な環境設定を作ってから議論をスタートさせる。それが大事だと学びます。これは、彼らが大人になり社会で生きていくときにも必要な態度です。相手をリスペクトし、みんなにとって居心地のいい環境を自分たちの力でつくれなければ、フェアな議論にはなりません。安心安全な環境でなければみんなが満足する議論、結論に至ることはできないからです」

一見、性教育とは関係ないように見えるこの日々のプラクティスですが、実はこうした安心安全な環境での積み重ねがあってこそ、性教育週間が意味あるものになり、自分の性自認などをカミングアウトできる生徒も現れるそうです。「性教育週間がやってきたとき、ここなら安心して性について話せると思えた場所が学校の教室だったとしたら、それはとてもすてきなことだと思います。一朝一夕では作り上げられない関係が、そこにできたということなのですから」先生は最後にそう話してくれました。

日本では、性教育をどう捉えていくべきか?

オランダの性教育の話をすると、「日本でももっと積極的に性教育を取り入れるべきだ」という声が聞こえてきます。実際に、日本でも「生命(いのち)の安全教育」の教材は作られていますし、性教育に関する書籍も増えているように感じます。しかし、学校現場での性教育は進んでいると言えるでしょうか。