教員も実感、小学校で「暴力行為18.6%増」過去最多の深刻《叱れない教師・親、理不尽に怒り散らす大人…》社会に広がる"叱れない構造"が影響か

さらに深刻なのは、暴力的な親の存在です。怒鳴る・おどす・見下す・責め立てるといった「言葉の暴力」が家庭で日常化していると、子どもはそれを人間関係の基本形として模倣します。

学校で気に入らないことがあると、すぐ同じ調子で友達や教師にぶつけてしまうのです。暴力は遺伝ではなく、関係の模倣によって再生産されます。つまり、「大人が未熟なまま親になった」結果が、そのまま学校に流れ込んでいるのです。

「然るべき時に叱れない大人」と「理不尽に怒り散らす大人」。この両極が共存する社会では、子どもは「どこまでが許されるのか」という境界を学ぶ機会を失います。叱るとは、子どもを抑圧することではなく、人としての線引きと他者への配慮の仕方を教えること。これを伝える大人が減れば、学校の暴力は減らないのです。

小学校に暴力が集中する理由は?

今回の調査でとくに注目すべきは、小学校での暴力行為が8万2,997件と全体の約3分の2を占めていることです。

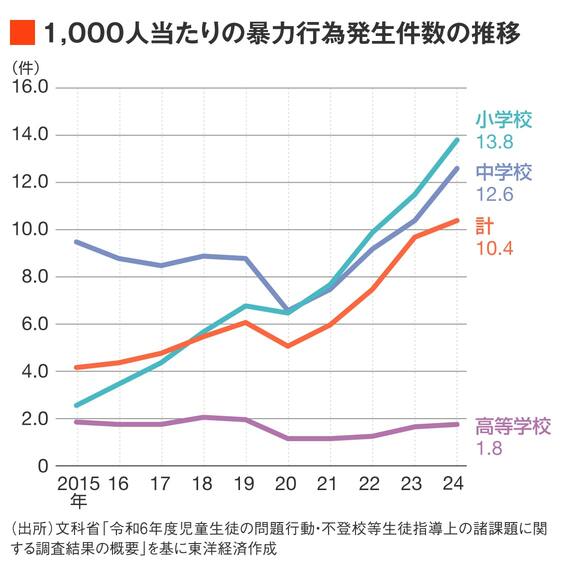

文部科学省の統計をさかのぼると、小学校と中学校の1,000人当たりの暴力行為発生件数は2020年度を境に交差しています。それ以前は中学校の件数が上回っていましたが、以降は小学校が逆転し、差は年々拡大しています。

つまり、今の日本の学校では「暴力の低年齢化」が進行しているのです。これは単なる数字の入れ替わりではなく、社会全体の抑止力が崩れた「構造転換」を示しています。叱る大人がいない社会では、子どもが「悪いことをしたら叱られる」という当たり前の構造を学べません。叱られて悪いことをやめようとする子どもに暴力が横行することは、本来あり得ないのです。

高校生になると、「ここで問題を起こしたら入試に響く」「信用を失えば仲間を失う」といった社会的帰結を予測できます。暴力をふるえば自分に返るという感覚が身につくため、行動は自然と抑制されます。

一方、小学生はまだその抑止の回路が発達途上です。叱られる経験が少ない、責任を問われない、大人がかばってくれる――こうした環境が続けば、「これ以上はダメだ」という内的ブレーキが育たないまま学年だけが上がります。その結果、思春期に達したとき、力と衝動が釣り合わず暴力として噴出するのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら