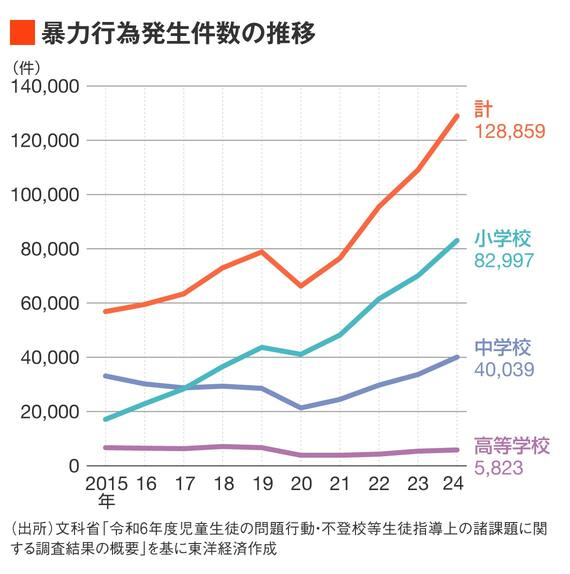

教員も実感、小学校で「暴力行為18.6%増」過去最多の深刻《叱れない教師・親、理不尽に怒り散らす大人…》社会に広がる"叱れない構造"が影響か

教師だけが常に責任を負い、子どもには「大人は最後には謝るし、守ってもらえる」というメッセージが届く。こうなると、教室から「これ以上はやってはいけない」という線引きが消えます。大人が制度的に口を閉ざされているのです。

本来、「叱る」とは怒りをぶつけることではありません。「あなたにはもっとよくなる力がある」と信じて、あえて境界を示しに行く教育的な行為です。叱るとは、信頼を前提とした愛の一形態なのです。

しかし今の学校制度は、その愛を「リスク」として扱います。正当な指導をした教師が処分されるなら、誰も踏み込めません。信頼を土台にした教育は、踏み込む勇気と、それを後ろで支える仕組みがなければ成立しないのです。

叱れない親・暴力的な親…成熟しきれない大人たち

学校の外でも、同じ構造が見られます。公共の場で子どもが騒いでも、親がまったく注意せずスマートフォンを見続けている光景は珍しくありません。なかには「自由」をはき違えてあえて止めない親もいれば、自分だけは「物わかりのよい親」でいたい人もいます。あるいは、そもそも子どもに無関心な親もいます。

「叱らない育児」や「個性尊重」という言葉が流行する中で、「ここまではしてはいけない」という線を家庭で体験しないまま育つ子どもが増えているのが現場の実感です。

子どもは摩擦を通して社会性を学びます。摩擦そのものを避ける大人のもとでは、「自分の欲求はいつでも最優先」「相手が嫌がっても止める人はいない」と世界を理解してしまいます。これが学校での突発的な暴力や言葉の攻撃性につながります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら