サナエノミクス「責任ある積極財政」のワナ 成否のカギを握る企業への"賃上げ圧力"

財政出動を行い、金利も下げて経済の需要を刺激し、経済を成長させるシナリオはリフレ政策と呼ばれます(一般的にインフレ時には行いませんが)。

リフレ政策は、通常、失業率が高い時に実施し、失業率が下がり、経済が成長するというシナリオに基づいています。したがって、単純な積極財政は人手不足の日本では効果がないはずです。

リフレ政策では、マクロ政策で需要を促進し、売り上げが増加することで、企業が雇用を増やし、設備投資を増やし、賃上げを行うという経済の好循環が生まれるとされています。

つまり、マクロ政策はマクロ経済の環境を整え、ミクロ経済の主体である企業がそれを受けて成長することを想定しているのです。

マクロ政策だけでは不十分

積極財政を主張する人々は、マクロ政策に期待しすぎるあまり、このミクロの側面を無視しています。なぜなら、統計的な事実として、日本企業は第2次安倍政権以降、売り上げが増加しているにもかかわらず、賃上げを行わずに利益率を高めているからです。

実は、企業の利益率の上昇はリフレ政策の敵です。利益率の上昇は、リフレ政策の効果を相殺し、その力を弱めてしまいます。

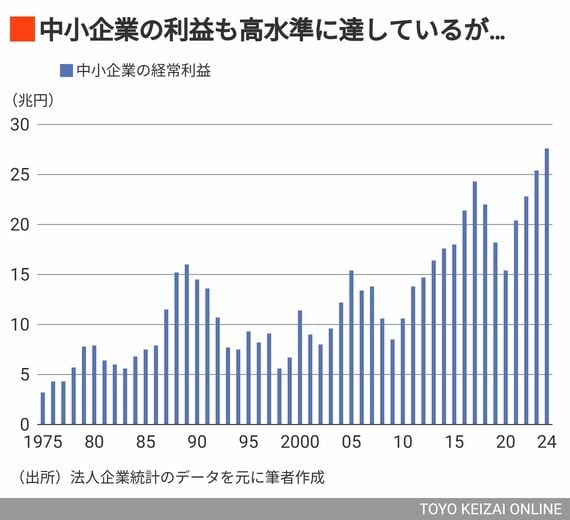

日本企業は第2次安倍政権以降、利益率を劇的に増やすことによって、積極財政と金利低下のメリットを分配せず、また投資を増やす原資にもせず、利益として配当を増やし、内部留保を積み増すことに費やしてきました。中小企業も経常利益が史上最高水準を更新していますが、大企業と違ってそれを主に現金・預金として貯め込んでいます(下図表)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら