サナエノミクス「責任ある積極財政」のワナ 成否のカギを握る企業への"賃上げ圧力"

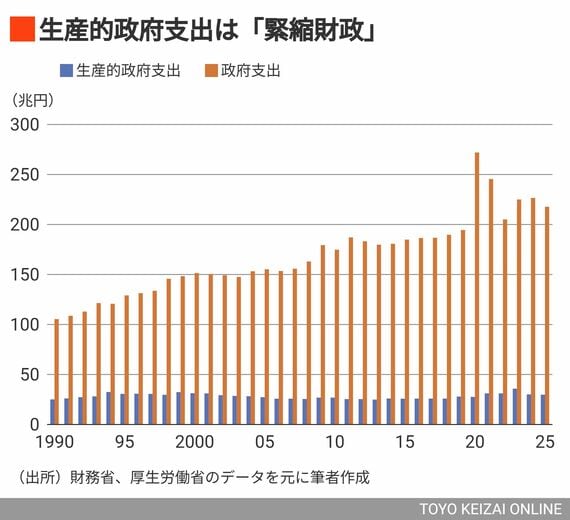

なぜそうなったか。その原因は緊縮財政にあるとよく言われます。私は日本政府が緊縮財政をずっと実行してきたという主張は間違っていて、それに論理的な根拠はないと考えていますが、この生産的政府支出に限って言えば、「緊縮財政」という理屈が成立してしまいます(下図表)。

緊縮財政を主張する人々は、一般会計だけを見て、予算が増えていないことを根拠に緊縮財政を正当化します。たしかに、一般会計は1997年度の77.4兆円からアベノミクスが始まる2012年度の90.3兆円へと伸びて増えてはいるものの、大きくは増えていません。15年間で1.2倍しか拡大していません。1997年度から2024年度までだと1.5倍です。

この計算で見ると、日本政府の2024年度の政府支出は、一般会計の112.6兆円だけでなく、これに13.9兆円の補正予算と137.8兆円の社会保障を加え、一般会計に含まれている社会保障関係費の37.7兆円を引き、合計226.6兆円となります。これは1997年度に比べて1.7倍もの増加です。

これに対し、生産的政府支出は1990年度の1.2倍しか増えていませんし、1997年度からまったく増えていません。このことから、日本政府が社会保障費の激増に対応するあまり、生産的政府支出を怠ってきた実態が明らかになります。これこそが財政の最大の問題であり、金額の議論というよりも中身(構造)の問題なのです。

マクロ政策が日本で大失敗している原因

不思議なことに、日本では政府支出を増やせば、それだけで経済は成長すると信じる人が少なくありません。特に政治家に多く、旧安倍派の中にもその信者が多くいます。その理屈は、名目GDPと政府支出との間に相関関係があるからです。

積極財政を無条件に肯定する人々は、

GDP=個人消費+投資+政府支出+(輸出-輸入)

という式に基づき、「政府支出を増やせば、GDPは増える。ただの足し算だ」と言います。しかし、これは幼稚な認識と言わざるをえません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら