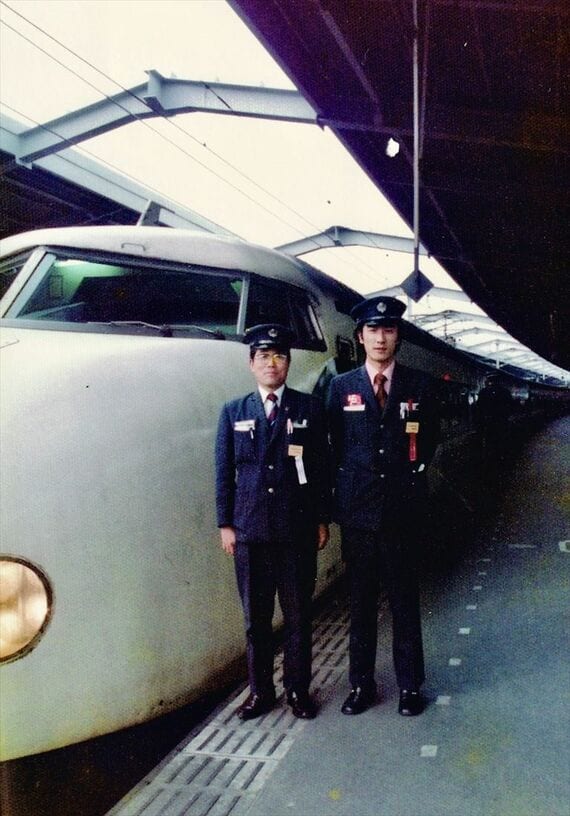

国鉄時代の「新幹線運転士」今だから明かす苦労話 雪や台風の走行、0系の「団子鼻の中」に入って便乗

ホーム進入と同時にATCブレーキがかかると、運転台の「確認」ボタンを押さないとブレーキが緩まない仕組みになっています。

この「確認」操作をすると手動運転に切り替わり、ここからが運転士の腕の見せどころで、ノッチオフの状態からマスコンのノッチを1、2とゆっくり刻み、時速20kmぐらいになったところでノッチオフ。30km以上にならないよう注意しながら進んでいく。これが基本ですが、名古屋駅など勾配のある駅では列車の重さと速度に細心の注意が必要になります。

理想的なのは停止位置の手前50mを目標にしてブレーキをかけ、最後はブレーキ圧を緩めながらお客さまにショックを感じさせないようピタっと止まるのがいいのですが、名古屋駅ではこれが難しい。僕は最初の見習い運転のときに名古屋駅で3mオーバーランして、指導運転士に叱られました。当時の先輩運転士は、元は蒸気機関車を運転していた職人気質の「ぽっぽや」が多く、指導は温かくも大変厳しかったです。

雪の関ケ原を走る苦労

――ほかに大変だった思い出は、どんなものがありますか。

降雪時の関ケ原の走行ですね。20パーミル(1km走るごとに20m上昇)の勾配が続く難所で、運転台からの眺めは、まるでケーブルカーのようでした。しかも、冬は日本海から吹き寄せる寒気が伊吹山にぶつかり、伊吹おろしの豪雪をもたらします。

降雪時は、「ひかり」号であれば、名古屋駅を出て岐阜羽島駅手前の平坦なところからATCブレーキがかからない時速210km以下ぎりぎりを出して飛ばし、時間を稼いでおきます。そして、長い坂に入ると車輪が雪で滑走しないように、だましだまし1ノッチずつ刻んでいく「刻み運転」をするわけです。時速はだいたい70km以下。焦って一気にノッチを上げると、車輪が空転して危険なのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら