国鉄時代の「新幹線運転士」今だから明かす苦労話 雪や台風の走行、0系の「団子鼻の中」に入って便乗

――新幹線車両をはじめて運転したとき、時速200kmの感覚はどのようなものでしたか。

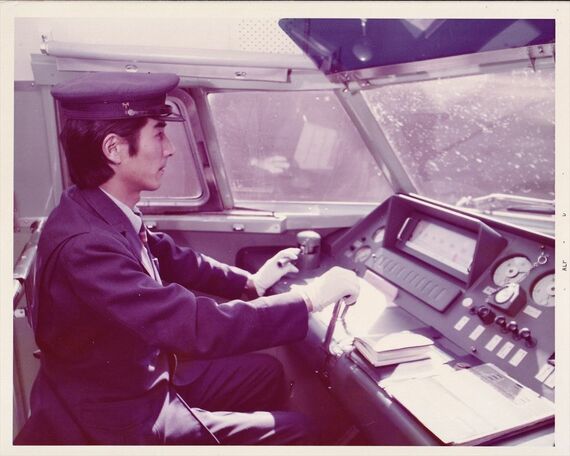

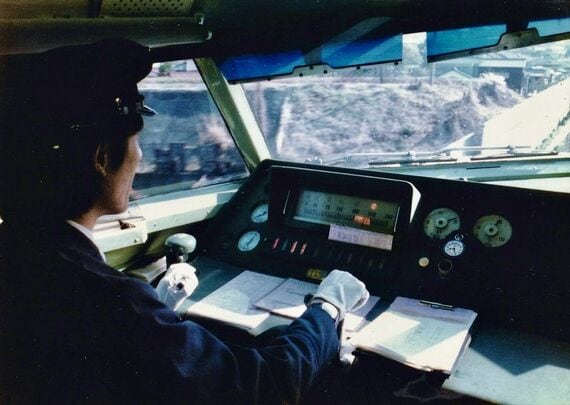

僕が見習い運転士としてはじめて0系車両を運転したのは75年2月20日でした。0系車両は乗務員室に入るとステップを上がった高い位置に運転台があります。これは見通しをよくするのと、体感速度を軽減する目的でそのような設計にしたそうです。車高の低い車を運転するとスピードが速く感じるのと逆ですね。そのせいか、時速200kmといってもそんなに速く感じませんでした。ただし、トンネルに入るときの衝撃には恐怖を感じました。

むしろ、緊張したのは東京駅を出発するとき。満員だと重さで後ろからグーっと押される感覚があるのです。「たくさんのお客さまの命を預かっている」ことを思うと、背筋の伸びる思いがしました。

じつは、この発車するときの感覚を覚えるというのが、とても大切です。慣れてくると、感覚でどれくらいの乗車率か分かるようになります。それによって速度を上げるマスコン(主幹制御器)のノッチの入れ方やブレーキ操作なども、全部変わってきますから。

「難関」名古屋駅でオーバーラン

――駅で列車をきちんと停車させるのは、やはり緊張するのでしょうね。

電車の運転士の仕事で一番重要なのは、駅で所定の位置に列車を静かに停車させることです。ご存じのとおり、高速走行する新幹線は開業時からATC(自動列車制御装置)が導入されました。列車がその区間で従うべき指示信号が運転台に表示され、列車の速度がATC信号の指示速度を超えると、自動的にブレーキ制御がかかる仕組みです。

高速走行から駅へ停車する場合、駅に接近するごとにATC信号の210、160、70、30が現示されていきます。例えば、東京から新大阪方面に向かう下り列車が名古屋駅に停車する場合、左側に見えるナゴヤ球場(97年のナゴヤドーム完成まで中日ドラゴンズの本拠地)が過ぎたあたりでATC信号70を受けます。

次のATC信号30を受けるのは名古屋駅ホームの手前ですが、名古屋駅での停車は難しい。というのも、大阪方面に向かってホームが下り勾配になっているので、とくに雨や満員で列車が重たいときはブレーキが利きにくいのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら