2025年ノーベル物理学賞の凄さを東大院生が解説!次世代計算機の基礎である「量子力学」の分野 「マクロなトンネル効果」観測

この疑問は、現在でも完全には解消されていません。しかし、今回のノーベル物理学賞を受賞した研究では「特定の条件を用意すれば、電子回路の大きさでもミクロな性質を見ることができるよ」ということを実証したのです。

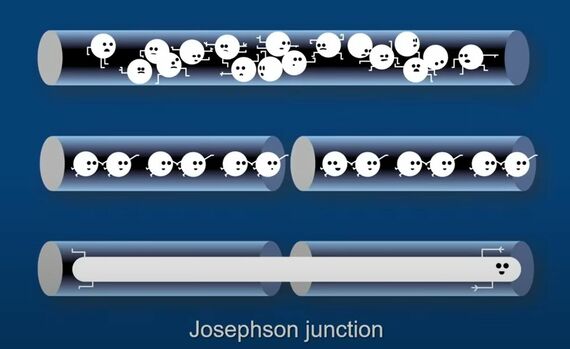

そのために使用されたのは「ジョセフソン接合」です。

これは、超伝導体2つで絶縁体を挟んでいるという構造を持っており、これに電流を流すことを考えます。

このジョセフソン接合を用いると、超伝導の部分に存在する大量の電子のペア(クーパー対)が集団的に「量子力学的な(=ミクロな世界と同じような)振る舞いをするのではないか?」と理論的に予測されてきました。

実際、今回の実験では、これらの「集団的な電子たち」がまとまってトンネル効果を起こして、超伝導の部分に電圧が生じることを確認しました。これのことを原論文では“マクロなトンネル効果”と呼んでいます。

今まで、電子一つ一つがトンネル効果を起こす現象は多く知られていましたが、たくさんの電子がトンネル効果を起こしてマクロな世界にも影響を与えるような例は見られませんでした。

今回のノーベル賞の受賞理由はそこにあります。限定的な状況ではあるものの、ある程度の大きさまでであればマクロな世界にもミクロな世界のルールが通用することを初めて実証した点が、革新的だったと言えるでしょう。

現在、これらの技術は量子ビットの制作に活かされており、量子コンピュータの基礎技術となる量子ビットや、従来のセンサーよりも飛躍的に高い感度を持つ量子センサーなどの開発が進められています。

量子力学が生まれて100年の節目の年に贈られるノーベル物理学賞は、人類の次の100年を量子で明るく照らす技術に贈られたものなのでした。

(おまけ)より詳しい説明

今回のノーベル賞は「マクロなトンネル効果」という部分に焦点が当たった受賞でした。

この部分をより詳しく解説します。

ジョセフソン接合の左右で電子の波動関数の位相差が生まれると、その変化に依存した(より正確には、位相差の時間微分に依存した)分だけ電気抵抗が生まれることが知られています。つまり、元々はジョセフソン接合の左右には超電導、つまり抵抗が0の物体を使用していましたが、波動関数の位相差により抵抗が生まれて常伝導となるのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら