着物姿の長澤まさみ「人の"いい部分"を少しずつ取り入れてきた」、キセルで絵をダメにする演技で感じた儚さと執念とは?

――豪胆で自由に生きた応為という人物。長澤さんは、彼女にどんな第一印象を抱かれましたか?

今回の台本で描かれている応為は、男勝りで、誰にも止められないような、自分というものをしっかり確立している人物でした。自分が“いい”と思うことにまっすぐに生きている姿が、とても印象的でした。この波乱万丈な人生を、どう自由に演じられるかということを課題に臨みました。

――表現者として、ご自身と重なる部分はありますか?

北斎との関係性は、いわゆる“親子”

どこか“同志”のようでもあり、ときに“ライバル”

その複雑な関係の中に、北斎への深い尊敬と、

親子でありながら、共に高め合う存在だったからこそ、彼らの“

絵を描く人の空気をまとう――俳優という“真似る仕事”

今作の監督を務めたのは、大森立嗣。長澤にとっては、2020年公開の映画『MOTHER マザー』以来の再タッグとなる。

――改めて、大森監督の演出や“大森組”の現場をどう感じましたか?

大森組はとにかく撮影が早くて、置いていかれないように必死に食らいつく。その大変さが面白くもありました。求められる集中力は応為の生き方にも通じる部分があって、とても刺激的でした。 監督は“その時にあるもの”、俳優が持つ瞬間の空気やリアルを大事にされる方。だからこそ「演じようとしなくていい、そのままでいい」と言われたことが強く印象に残っています。その意味を、現場でずっと考えていました。

――応為を演じるうえで、印象に残ったシーンはありますか?

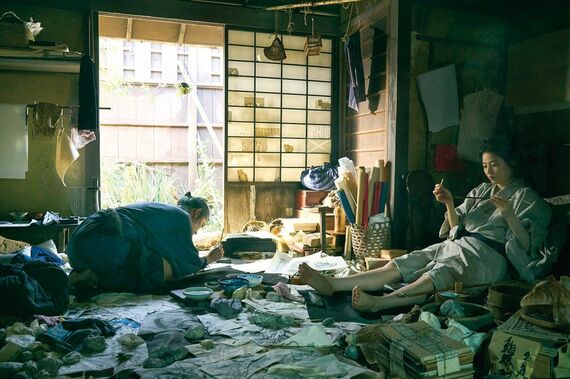

応為がキセル(煙管)の火種を落として、描いていた絵を最後の最後でダメにしてしまう場面があります。江戸時代は火事も多く、せっかく描いたものが一瞬で燃えて消えてしまうこともあった。そんな日常の中で、それでも描き続けた応為や北斎の姿勢には胸を打たれました。儚さと、表現することへの執念。その両方が共存している気がします。

――役作りで特に意識したことは?

本当に“絵を描く人の空気”をまといたいと思っていました。撮影中は、時間があればずっと絵を描く練習をしていたんです。その積み重ねがシーンに生きていたと感じますし、完成した映像を観て、自分でも面白い場面になっていると思います。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら