ついに実験都市「Toyota Woven City(トヨタ・ウーブン・シティ)」が動き出した。

2020年1月のCES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)で、「あらゆるモノやサービスにつながる実証都市、コネクテッド・シティ」と銘打ち、豊田章男会長(当時:社長)がサプライズ発表してから、早くも5年が経過している。

この間に自動車産業は急変した。

コロナ禍によるサプライチェーンの脆弱さの露呈。財務情報に加えて、環境・ソーシャル・ガバナンスを重視するESG投資の息切れ。

高精度3次元地図に頼らない、AI(人工知能)を主体とする自動運転技術の急激な実用化。そして、それに出遅れた日本メーカー……と、枚挙に暇がない。

いまや「CASE」や「MaaS」といったキーワードが古臭く感じるほどだ。

この5年の間に、ウーブン・シティをどのような方向性にするのか、トヨタを主体とする関係者たちは悩みに悩んだことだろう。

なぜならば、産業がどんなに変化しても「人と社会との関係」はそう簡単には変わらないからだ。

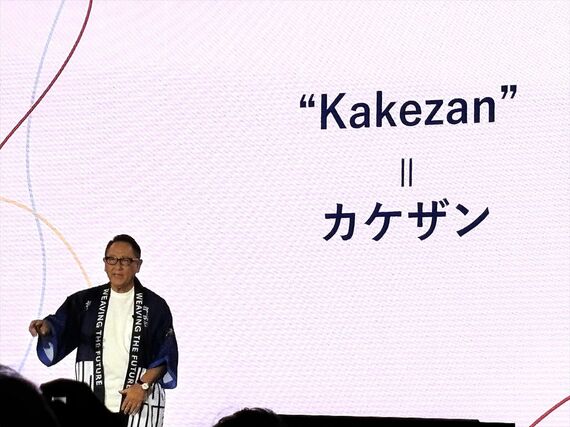

そんな中で、トヨタが掲げたのが「カケザン(掛け算)」だ。

「カケザン=コラボレーション」ではない重み

9月25日、ウーブン・シティで行われた報道陣向けプレゼンテーションの中で、ウーブン・シティを運営するウーブン・バイ・トヨタのシニア・バイス・プレジデント、豊田大輔氏が初めて用いたキーワードだ。

「カケザン」と聞くと、いわゆるコラボ(コラボレーション)と同義に思う人が少なくないだろう。

だが、実際にウーブン・シティにこれから深く関わる人達と意見交換する中で感じたのは、コラボといったビジネスライクな便宜上の言葉がまったく通用しない「カケザンの重み」だ。

そこで感じたのが、「カケザン」には大きく2つの壁があること。1つ目は、「地域社会でのリアルな壁」だ。

ウーブン・シティをめぐって、ある意味で違和感を持ったのは、想像していたよりも「リアルな街っぽい」ところだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら