「病院の赤字」は努力不足なのか?7割の国立大病院が赤字のなか、広島大学病院が「10億円超の利益」を出せたワケ《病院長を直撃》

たとえば入院でいうと、大学病院などでは、診断群分類(DPC)と呼ばれる、病名や治療内容などの分類ごとに1日あたりの定額で医療費を算定する方式が採用されている。この場合、入院日数が必要以上に伸びると、診療報酬点数が減っていく。

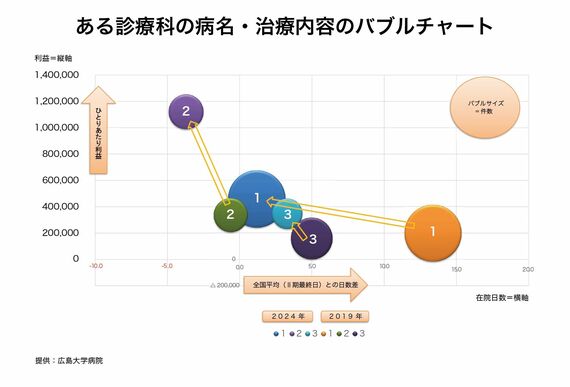

これを診療科ごとに、全国平均と比較したときの在院日数の差を横軸、1人あたりの利益を縦軸にして、患者数を円の大きさで示すバブルチャートを使って収支状況を可視化している(図)。

医師の多くは、目の前の患者にどんな医療を提供するのがベストか考えるが、一方で経営への意識が薄いため、コストを度外視しがちだ。また、同病院は大学病院なので、重症患者や難治症例が少なくなく、入院では在院日数をコントロールしにくいという状況もある。

その診療科で何が起きているか察知

だが、 安達さんは「それでも四半期ごとに診療科別の収支をチェックしていくことで、その診療科の強みや弱みを把握でき、収益を改善するための気づきも出てくる」と話し、原価計算を重視する理由についても、こう付け加える。

「大学病院では教授が交代すると、その診療科の収入が大きく落ち込むことがある。しかし、原価計算を続けていると固定費がはっきりし、かつ経年で診療科の収益のトレンドがつかめる。その診療科で何が起きているのかを早期に察知して、改善策を打ち出しやすくなる」

病院の収益には入院・外来の患者数はもちろん、手術件数も大きく影響するため、同病院では手術枠の拡大に着手している。

手術枠拡大は手術待ち解消につながり、患者メリットでもある。麻酔科医などのマンパワーが比較的余裕のある昼時に手術枠を増やすなどして、2024年度は現行の人員で98枠(前年度96枠)に増やした。

一方で、課題もある。その1つが「高コスト体質からの脱却」だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら