子どもの学力低下、背景は複雑?コロナ禍、保護者の変化、測る指標が「古い」説も 学習指導要領が変わっても同じ指標でいいのか

「調査した全教科で学力低下」に思うこと

「やはりそうか」

というのが、文部科学省が公表した子どもの学力を調査した2024年度の「経年変化分析調査」の結果を見て率直に感じたことである。

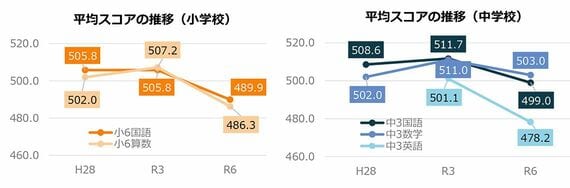

この調査は、全国で抽出された小学6年(約3万人)と中学3年(約7万人)の結果を調べたものであり、教科は、小6が国語と算数、中3は国語と数学と英語。

2013年度から原則3年ごとに実施する。毎年の全国学力調査と違ってほぼ同じ問題(非公表)を出し、2016年度以降の3回分が比較可能となっている。

今回の結果(500を基準とするスコアで表示)は、平均スコアが、小6=国語 489.9(前回比15.9ポイント減)、算数 486.3(同20.9ポイント減)▽中3=国語 499.0(同12.7ポイント減)、数学 503.0(同8.0ポイント減)、英語 478.2(同22.9ポイント減)といずれの教科でも低下した。

コロナ禍と保護者の意識変化、学力低下を招く2つの波

どのような原因でこのような結果になったのか。文部科学省のほうで分析結果は示されていないが、保護者から以下の点で調査をしている。

・家庭での学習時間、スマートフォン・テレビゲームの使用時間

・保護者の学習への意識、子どもへの働きかけ

・保護者の意識や働きかけと子どもの幸福感等の関係性

といった点である。調査は国立教育政策研究所が詳細をまとめているが、教育現場で見聞きする話通りであるといえる。

おおまかに言うと、「学習時間は減り、スマホ、テレビゲームの時間は増え、保護者の対応は二極化している」といった内容である。

さて、この結果を教育現場に長年いる身として掘り下げて考えてみたい。

宇都宮海星学園理事長。カリキュラムマネージャー(聖ドミニコ学園・星の杜中・高等学校・福山暁の星中・高等学校)。専修大学北上高校理事。現在、多くの学校の教育改革に関わる。1962年東京都出身、ニューヨークで生活の後、暁星学園に学ぶ。85年早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。暁星国際学園、ロサンゼルスインターナショナルスクールなどで教鞭を執る。元かえつ有明校長。香里ヌヴェール学院学院長。著書に『2020年の大学入試』(講談社)『先生、この「問題」教えられますか』(洋泉社)『学校の大問題』(SB新書)『捨てられる教師』(SB新書)

(写真:本人提供)