子どもの学力低下、背景は複雑?コロナ禍、保護者の変化、測る指標が「古い」説も 学習指導要領が変わっても同じ指標でいいのか

デジタルを使いながら主体的・対話的な授業を進める方向に、教師はコロナ禍の混乱の中で、ある意味強引に転換することが求められたといえよう。

その結果、以前にも増して「基礎学力がまったくついていない」「英単語を覚えていない・計算もできない」という状況が激増しているという嘆きが小学校や中学校から聞こえてくるようになった。

経年変化分析調査は「高次な思考」を測れているのか?

次に、経年変化分析調査の成績低下問題は本当に適切なのかも考えてみたい。

ほぼ内容は非公表ということで詳細はわからないが、全国学力テストと類似したような問題が多いのではないかと推察される。全国学力テストの問題をみていると良問ぞろいで各問の目的もはっきりしている。

しかしながら、私が気になる点もある。それは学習指導要領が変わったこと。もちろん、教える内容すべてが変わったわけではない。ただ、「主体的・対話的な学び」「探究的な学び」へと転換しているのである。

共通テストも、以前のセンター試験とは内容が明らかに異なってきている。そのため同じ指標で調査して、成績が下がっている、とその結果だけ見てあれこれ嘆いている(ようにみえる)のはいささか問題があるのではないだろうか。

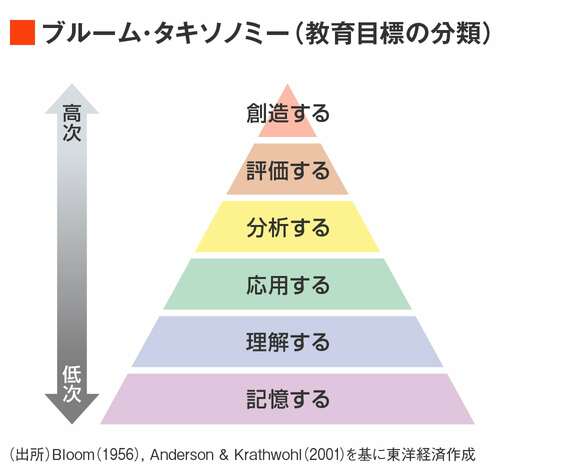

そもそも学力を測る指標は何なのか。日本の教育では、知識・理解・応用の3段階でとらえられてきたと考える。一方、欧米では「ブルーム・タキソノミー」という1973年にアメリカの認知心理学者ベンジャミン・ブルームの研究チームによって作成された指標が使われている。ここでは、日本の教育で身につけたうえでの「高次な思考」が取り上げられている(その後、弟子が研究を進めて改訂版が一般的になった。下図を参照)。

「記憶」「理解」「応用」のうえで物事を分類、構造的に理解し、予測を立てる「分析」の能力。そして物事のさまざまな要素を集めてきて編集し、そこから仮説を立てて新しいことを構想し、自分なりの価値観や哲学、信念をもって自己決定を下す「評価」の能力。さらに何かを生み出す「創造」の能力。

新学習指導要領を読み込むと、従来の日本の低次な思考から高次な思考をカバーすることを狙いとしていると言える。そして高次な思考は客観的なテストで数値が測れるものではない。

経年変化分析調査は、新学習指導要領の精神を加えないと残念ながら教育は前に進まないのではないか。

(注記のない画像:genzoh / PIXTA)

執筆:宇都宮海星学園理事長 石川一郎

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら