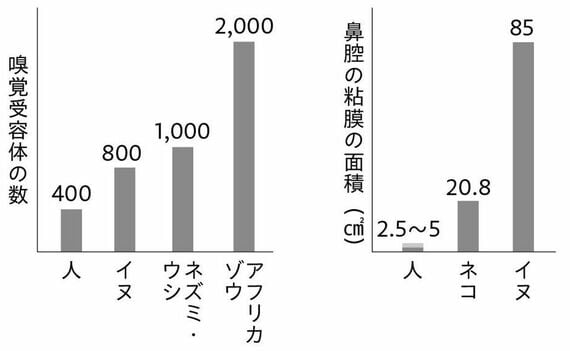

13種類の哺乳類の嗅覚受容体遺伝子の数を調べた研究によると、人の嗅覚受容体は400種類程度で、類人猿やそのほかのサルもおおむね同じくらいの数でした(以下の図。※外部配信先では閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)。

イヌは800種類くらいで、受容体の種類だけでいうと人の2倍ということになります。

ネズミやウシはそれよりもさらに多くて1000種類、一番多かったのはアフリカゾウで、その数はなんと2000種類ということでした。ゾウは鼻が長いだけでなく、嗅覚受容体の種類も人やイヌより豊富で、たくさんの種類のにおいを嗅ぎ分けられるということですね。

また、嗅細胞が存在する鼻腔の粘膜の面積をくらべると、人は2.5~5平方センチメートル、ネコは20.8平方センチメートル、イヌは85平方センチメートルになります(図)。

イヌは人よりも頭が小さいのに、嗅細胞が存在する鼻腔の粘膜の面積は30倍以上も大きいということになります。

ただし実際には、イヌはパグやボストン・テリアのように鼻が短い犬種から、柴犬のような中間的な鼻の長さの犬種、ダックスフンドやシェパードのように鼻が長い犬種まで多様なので、面積の広さはかなり幅があります。

イヌで嗅細胞のある鼻腔の粘膜面積が広い秘密は、鼻腔の構造にあります。人もイヌも鼻腔では、左右の外壁から、鼻甲介という膜状の骨が内腔を仕切るように伸びています。

人の鼻甲介(上から上鼻甲介、中鼻甲介、下鼻甲介といいます)は比較的単純な形をしていますが、イヌの鼻甲介(背鼻甲介、腹鼻甲介、篩骨甲介といいます)はとても複雑で、鼻腔の中をぐるぐるとらせん状に伸びることで粘膜の表面積を増やしているのです。

自在に動くゾウの鼻の秘密

鼻に特徴がある動物といえば、何といってもゾウですよね。ゾウは分類学的には長鼻目(ちょうびもく)というグループに属しており、ゾウの体の特徴をよく表した名称です。

ちなみに、絶滅したマンモスも同じグループです。

現生のゾウにはアジアゾウ属のアジアゾウ、アフリカゾウ属のアフリカゾウとマルミミゾウの3種類がいます。ゾウは一二を争う動物園の人気動物で、鼻を器用に使って餌を食べる様子は、ずっと見ていても飽きません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら