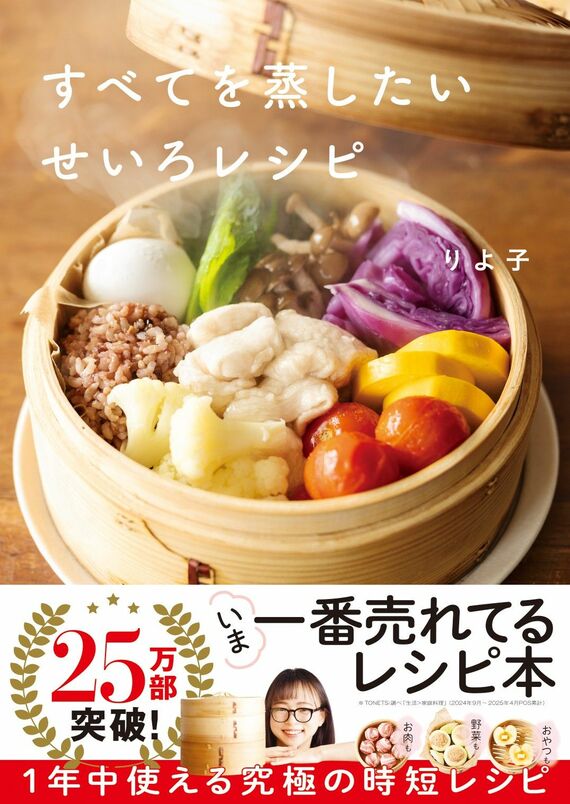

SNSで話題!累計30万部突破『せいろレシピ』著者が語る"最強"活用法。《時短・ヘルシー・映える!》「せいろ」ブーム火付け役・りよ子さん

りよ子さんの野菜好きの原点は、育った地域に畑が多く、近所から差し入れされる穫れたて野菜をよく食べていたこと。家族で外食したこともほとんどなく、「中学生までは、マックなどファストフードは禁止でした」と話す。

日々母が作る、健康に気を使った食事をして育ったのだろう。上京してから、多忙時に肌の調子がよくないと感じたのは、きちんとした食事を摂ってきたからではないだろうか。りよこさんのレシピは、栄養バランスが整った手料理を食べてきた人でなければ思いつかない、安心感がある。

りよ子さんは、週の半分以上の食事を蒸し料理にしている。バランスを取るために、オーブンや魚焼きグリルで焼く料理や生野菜のサラダも食べているが、「炒めるなら、せいろで蒸す」とほほ笑む。

蒸し料理の懐の深さも気に入っているという。きっちり分量を測らなくても料理できるし、「野菜を同じぐらいのサイズに切るなどはしますが、例えば豆苗と根菜を一緒に蒸して、豆苗がシナシナになったとしてもおいしい。家庭料理なので、完璧を求めなくてよいのではないでしょうか」と話す。

失敗が少なく、素材を替えるなどアレンジしやすいところは、ここ10年ほど人気が高いスープと似ている。また、素材に味をつけずに蒸す料理もあり、その場合は好みの味つけに変えてもよい。せいろ料理は見た目もきれいで、そのまま食卓に出せる点もよい、という。

多めに作っておき、蒸し直すこともできる。常温または冷蔵で保存したものの加熱時間は5分、冷凍したものなら10~15分が目安。なんでもできそうだが、「青魚は下処理しないと生臭さが強調されるので、味つけせずにそのまま蒸すだけの料理には向きません」。

現代の食生活にマッチした「せいろ」

今後は活動の幅を広げつつも、「肩の力を抜いて続けられ、みんなと共有できる料理情報を発信していきたい。もっと気軽にせいろを楽しんでほしいと思っています」と話す。

ここ10年、多忙な台所の担い手が増えて時短料理が流行してきたが、時間短縮するだけでは生活がギスギスする恐れもある。せいろを使った蒸し料理は、手間がかからず失敗が少ない時短料理になるだけでなく、SNS時代に重視される「映え」も楽しめ、生活に潤いをもたらす側面があるのだ。

もともと蒸し料理は、日本で長く親しまれてきた調理法である。昭和の家庭では、サツマイモや赤飯、和菓子、茶わん蒸しなど幅広く使う人が珍しくなかった。しかし従来の蒸し器がかさばるせいか、食の多様化が進んで和食の出番が減ったからか、平成になるとそもそも蒸し器を持たない家庭が増えた。

一方で、2000年代半ばのル・クルーゼブームなど、密閉できて蒸し料理にも向く無水鍋がしばしば流行(はや)るほか、2010年頃のタジン鍋とシリコンスチーマの流行など、目新しい調理道具の流行とともに蒸し料理はたびたび見直されてきた。

その意味で、せいろも一度火が付けば大きく広がる流行になるのは必然だったと言える。やがてせいろが、一家に1台の時代が再来するかもしれない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら