日本はサンマが実質"獲り放題"になっている…「海水温上昇」「外国漁船」「暖水塊」よりも根本的な不漁原因

近年、サンマはかつての「庶民の秋の味覚」とは言いにくくなっています。日本の漁獲量は2010年代以降激減し、かつて数十万トン単位で獲れていたものが、ここ数年は数万トン規模にまで落ち込み、店頭価格も高止まりしています。

そうした中で、毎年この時期になるとサンマ漁の動向が話題になります。今年も8月10日に、水揚げの主力となる公海でのサンマ棒受網漁が解禁になりました。初日の出漁は大型・中型漁船で計56隻と前年を19隻上回っており、新シーズンへの期待がにじんでいます。

8月15日に北海道花咲港で最初の棒受網船の水揚げがありました。サイズは130~140グラムと昨年の100グラム程度より大きく、またその後の水揚げもよく、今のところ幸先のよいスタートになっています。サンマの来遊量も昨年より多そうです。これには考えられる理由があるので後述します。

サンマの今年の漁獲量は「昨年並み」見込み

近年は漁場が遠く、高い燃料費をかけても採算が合わず、様子を見る漁船も少なくありませんでした。水産庁によると今年の漁獲量は昨年並みの低水準と見込まれています。ただしサイズは昨年よりやや大きく、前半は120~140グラム台が主体で、後半は110~120グラム程度になると予想されています。

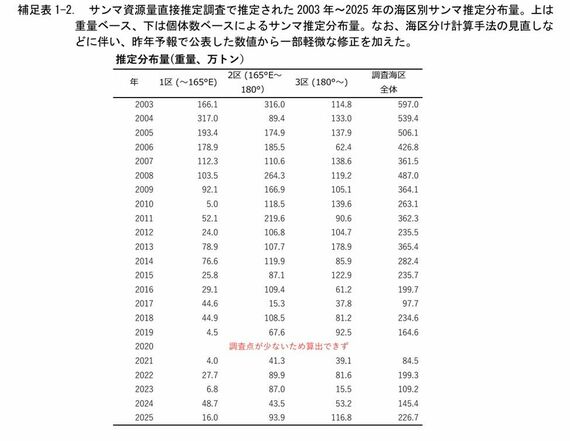

サンマが獲れなくなった理由としては海水温上昇、暖水塊、外国漁船の存在などが指摘されています。それらの影響がないとは言いません。しかし、もっと本質的な日本漁船も含めた「獲りすぎ」という報道はほとんど見かけません。

サンマを取り巻く環境は、短期的には少しよい方向に変わりつつあるかもしれません。しかしながらその状態は、とても脆弱です。そこで何がどうなっていて、どうするべきかを国際的な資源管理の視点からお伝えします。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら