日本はサンマが実質"獲り放題"になっている…「海水温上昇」「外国漁船」「暖水塊」よりも根本的な不漁原因

今年(2025年)のサンマ漁獲枠は、科学者が持続的とみなす7.6万トンに対し、北太平洋全体で20万トンと大きすぎる水準に設定されています。しかし、大半のマスコミでは「前年より10%少ない」と資源管理しているような報道をしていました。ただ、幸運なことに少しよい現象が昨年(2024年)公海で起きました。

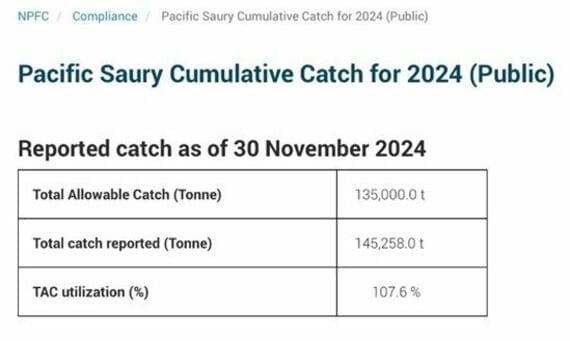

公海での漁獲が、はじめて漁期中に満了

昨年のサンマの漁獲量は15万5357トンでその内14万5258トンが次の表にあるとおり93%が公海での漁獲でした。その公海での漁獲が、はじめて漁期中に満了して中国・台湾漁船の漁が、日本漁船も含め止まったのです。ちなみに日本漁船の漁獲量は2万8701トンのうち公海分が73%でした。

NPFC(北太平洋漁業委員会)で、サンマの国際的な資源管理の会議を始めて約10年。残念ながら全体の漁獲枠が未だに大きすぎることに変わりありません。それでも2024年は、各国が一気にサンマの漁獲を進めた結果、その「大きすぎる」と言われてきた国際枠に実際に達してしまい、操業がシーズン途中で停止されました。そのため例年なら獲られていた分のサンマが産卵したり、次の漁業対象になったりします。

実際には行われていませんが、サンマの稚魚放流があった場合という例えです。仮に漁獲を逃れたサンマが少なくても1~2万トンであったとすると、その数量は稚魚放流で対応できる数量とはまるで桁が違うのです。しかも稚魚放流された魚は小さくて弱い一方で、漁獲を免れた魚は親なので大きくて強い魚です。また種苗設備や人件費もかかりません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら