貨物列車「車軸折損」少しずつ見えてきた事故原因 輪軸組立作業の不正行為は折損とは無関係だった

今回の車軸折損を発端にして圧入力が基準値を超過した場合の不正行為が発覚、それを受けて国土交通省は専門家を招集し、昨年10~12月に検証会議を3回開催し、「鉄道車両の輪軸の安全性に関する報告書」をまとめて公表した。

これまで作業現場任せで、鉄道事業者やメーカーの横の情報共有も乏しく、その経緯を明らかにしてまとめた功績は大きいが、学術的根拠まで深掘りした内容ではない。たった3カ月でそれができないのは当然だが、これで終わってしまってよいのだろうか?

数値の根拠を説明できるか?

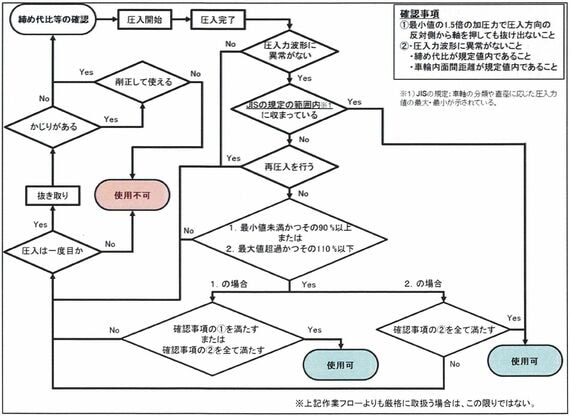

たとえば、報告書に示された「鉄道車両の輪軸の圧入作業フローチャート」は輪軸圧入作業における判断基準を示したものである。これを遵守すれば問題ないことはわかるが、たとえば基準値を逸脱した時の許容値としている最小ー10%・最大値+10%の根拠は示されておらず、長年の経験により問題ないとされている数値を追認したに過ぎない。

関係者の問題意識が高まった今こそ、研究機関と作業現場が連携して学術的に研究し、圧入に関連する事象を明らかにすべきである。

当面の安全確保は基準値を遵守すれば達成できるのかもしれないが、鉄道先進国としてこのレベルに甘んじるべきではない。

筆者は海外で鉄道技術の仕事をしているが、日本の基準等を説明した場合、その根拠を質問されることが少なくない。その際、理路整然と説明できるか、経験上問題なしで済ませるか、そこには雲泥の差がある。仮に車輪圧入に関する国際規格を制定する動きが出た時、日本は一歩リードできる立場であってほしい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら