貨物列車「車軸折損」少しずつ見えてきた事故原因 輪軸組立作業の不正行為は折損とは無関係だった

上記1~4の事実に対して、そこに書かれている内容を筆者なりに機械技術者の立場から解説すると、下記のように噛み砕くことができる。これが当っているかどうかは、いずれ公表される運輸安全委員会の事故調査報告書でご判断いただきたい。

1. 車軸がほぼ垂直に破断していることから、亀裂の起点は車軸表面と推定でき、表面に傷あるいは組織的に弱い部分が存在し、そこを起点に亀裂が進展したと考えられる。破断面の縞模様を観察すれば、亀裂の起点と進展過程もわかるはずである。

2. 高周波焼入れとは、鉄鋼材料の内部は柔らかい性質を残し、表面のみ硬く強くする熱処理方法である。日本の車軸では、新幹線用と電気機関車用のみに適用されている。車軸表面の温度が異常に上がれば、焼きが戻って局部的に弱くなる可能性がある。

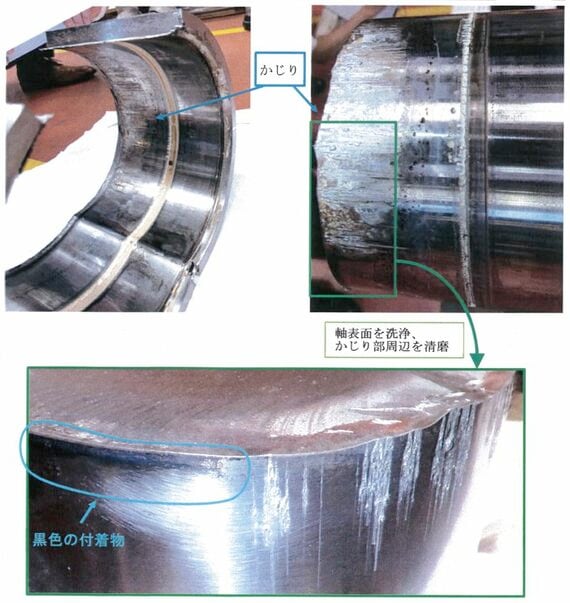

3. 車軸と大歯車の分解方法は、車軸を傷付けないよう大歯車を割断して取り外しており、車軸表面のひっかき傷(かじり)は大歯車圧入時に発生したものと認められる。かじりは軸方向に発生しており、この傷だけで円周方向の亀裂が発生して車軸折損に至ることは考えにくい。かじりは接触部分の圧力が高まり熱影響により発生すると言われており、熱影響により高周波焼入れの焼きが戻った可能性が考えられる。

このあたりのメカニズムは非常に複雑で、運輸安全委員会の調査がまだ「経過報告」の段階にあるのは、因果関係の見極めに時間を要しているためと思われる。

4. 不正行為によりデータが残されていないのは問題だが、データを差し替えた事実から圧入力は基準値を超過していたものと考えられる。

大歯車を切削割断除去した車軸表面の状況(運輸安全委員会 経過報告より)

大歯車圧入部のかじりの状況(運輸安全委員会 経過報告より)

車軸折損原因についての考察

さて、ここで鉄道車両の車軸が折れる原因について整理してみたい。原因は大きく3つに分類できる。

A. 車軸に圧入した車輪の把握力が小さく、車輪の回転とともに圧入部分が微動摩擦を繰り返し、フレッティングコロージョン(略してフレコロ)という腐食を起点に亀裂が進展して破断に至る。この場合車軸は垂直に破断する。

B. 車軸表面に異物が当たって擦れるなどして円周状の傷が付き、そこを起点に亀裂が進展して破断に至る。この場合車軸は垂直に破断する。

C. 車両の重量を支える軸受が潤滑不良などにより焼き付いたまま運転を継続して、車軸が高温になり軟化して車両の重量に耐えられず、軸受部の車軸が細って破断に至る。この場合は円錐を突き合わせたような形状に破断する。

今回の車軸折損は車輪圧入部ではないことから「A」ではなく、「B」に分類されると考えられる。

トピックボードAD

有料会員限定記事

鉄道最前線の人気記事

無料会員登録はこちら

ログインはこちら