海外記者が考える「自民大敗と立憲民主伸び悩み」が示す、日本の本当の問題点

インフレは数ある諸問題の一つだが、国民の生活水準に深刻な打撃を与えているのは事実だ。日本の食品価格は、他の先進国と比較して常に高水準にある。これは、自民党の重要な票田であり資金源でもある、小規模で非効率な農場の維持や兼業農家の支援に、日本が力を注いできたためだ。

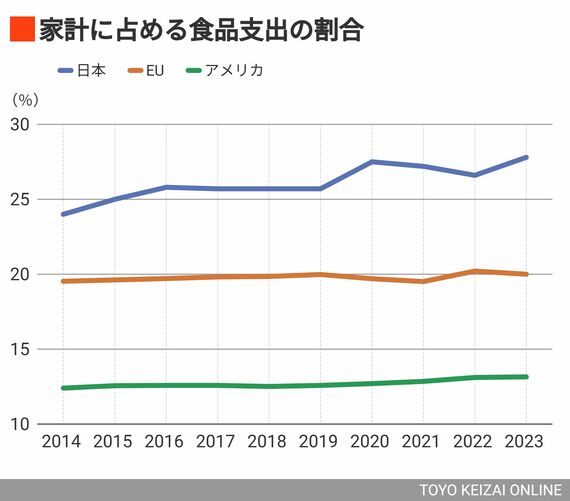

さらには円安の進行もあり、食品価格は上昇。2023年時点で、食品は家計予算の28%を占めるに至っているが、直近はさらに伸びているだろう。

残念ながら、賃金は価格の上昇ペースに追いついていない。確かに、大々的に宣伝された今年の春闘交渉で平均5%の賃金引き上げが実現したが、これは労働力の16%を占める労働組合員に限られる。非組合加盟の中小企業従業員の賃金上昇率ははるかに低い。その結果、物価上昇分を調整した実質賃金は過去3年間、毎年低下し、今年5月現在も低下が続いている。

社会保障に関しても不安が広がっている。2014年時点では、社会保障給付は受給者の平均生涯所得の63%を補填する十分な水準だった。この割合を2047年ごろまでに50%に削減する計画だ。

その後、2004年の法律では50%を下回らないよう定められている。しかし、税収と保険料収入が50%を維持するのに十分でない場合はどうするのか? この懸念が今回の参議院選挙の投票行動に大きな影響を与えたことは、間違いない。

立憲民主党も苦戦を強いられたワケ

立憲民主党が期待外れの結果に終わった主な理由の一つは、政策として掲げた消費税の減税への支持が広がらなかったことだ。石破首相は、「このような政策を実施した場合、高齢者の年金や医療費支払いなどの社会保障プログラムの資金をどう確保するのか」と指摘した。

多くの有権者は、消費税率の引き下げが社会福祉の財政支援を脅かすと考えた可能性が高い。立憲民主党の支持者の間でも、党が提唱する「食品への課税を1年間廃止する」という提案への賛成は広がらなかった。一方、若年層が中心となっている、国民民主党と参政党の支持者の多くは、減税に賛成した。

消費税問題への対応のまずさは、立憲民主党低迷の唯一の要因ではないが、私はそれが主要な要因の一つだったと考えている。そのため、自民党の敗北が消費税の引き下げにつながるかどうかは、依然として不透明だ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら