「引退」「貨物船転用」「解体」も…40年選手も続々と引退する「古参フェリー」。次々と消えゆくのも必然なワケ

2隻の船の見どころは「今はなきフェリー会社の名残」。日本最大級の旅客船事業者・東日本フェリー(2009年に消滅)の傘下にあった「九越フェリー」の「ニューれいんぼうらぶ・ニューれいんぼうべる」として、博多港~新潟県・直江津港という、900km以上に及ぶ長距離航路を担っていたのだ。

船内では、自販機が並ぶ共有スペースで名残を見ることができる。

レストランとして食事を提供していたカウンターは塞がれ、かつて「Rainbow Hall」(レインボーホール)とプリントされていたガラス窓は、「Rainbow」を消した跡が、不自然な空間として残っている。

船内の注意書きも、運航会社が変わるたびにテプラで貼りなおされたような跡が見受けられる。2隻は「フェリーくるしま」と同様に乗り心地・環境性能が旧世代チックではあるものの、もはや国内で見られない「旧:東日本フェリー・九越フェリー」の名残を、わざわざ見に行く価値がある。

ほか、「くるしま」と同年に就航した九州商船「フェリーなみじ」も、上五島・有川港~佐世保港間の航路から2025年3月に引退。近い将来には、ジャンボフェリー「りつりん2」(「あおい」2番船と入れ替え)、新日本海フェリー「はまなす・あかしあ」(新船「けやき」と入れ替え)の引退も予想される。

高性能の新造船導入とセットになった古参フェリーの引退は、ここ2、3年で目立って増えている。なぜ、ここ数年で新造船就航が相次いでいるのか。

そして、古参フェリーが就航していた航路の「存続」、松山・小倉フェリーのような「廃止」を分ける分岐点は、どこにあるのか。

2024年問題、コロナ禍、エコ対応…古参フェリーが新造船に置き換わる理由

フェリーの新造船が相次いだ根本的な理由は「物流の需要増加」。

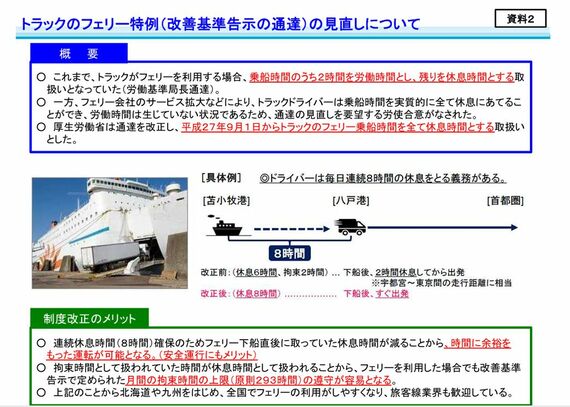

いわゆる「2024年問題」(改正労働基準法)によってトラックドライバーの時間外労働が大幅に規制されたことで、特例で「乗船時間を休息として織り込める」フェリーが、物流業界に急激に求められるようになったのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら