「全国の指導案をシェア」するサイト、元教員が考案"多忙でも授業準備を可能に" 教員の多忙と孤立の打ち手に「共有」の選択肢

子どものために時間を使いたいのに、校務に追われる日々

水野氏が教員を志した原点は、小学6年生頃にさかのぼる。家業で忙しく、家を不在にしがちだった両親に代わり、寄り添ってくれたのが理科の教員だった。その姿に「誰かの人生にプラスの影響を与えられる仕事はいいな」と憧れを抱いたという。

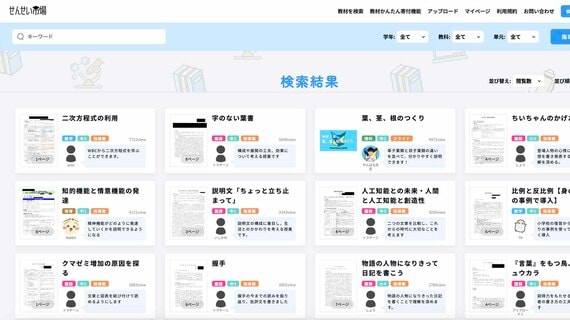

愛知県の公立中学校で理科教員として5年間勤務。2022年に退職し、YouTube「やんばるゼミ」や学習アプリ「理科単語ウルフ」の開発を通じて教育支援を開始。2025年には授業アイデアの共有サイト「せんせい市場」を開設し、教員の多忙や孤立の解消、子どもたちの多様な学びを支える仕組みづくりに挑んでいる

その思いが、大学卒業後の進路に直結。愛知県の公立中学校で理科教員としてキャリアをスタートさせた水野氏は、授業、進路指導、部活動、行事運営など、あらゆる業務をこなす日々を送った。忙しさはあったが決して嫌ではなく、むしろやりがいを感じていたと振り返る。

「多忙だったのは間違いなかったですが、毎日楽しかったんです。教材をしっかり研究して納得のいく授業ができれば、生徒の楽しそうな反応が返ってくる。理解された瞬間は、まさに教員冥利に尽きる気持ちでした」

しかし、少しずつ違和感が積み重なっていく。生徒と向き合いたい思いとは裏腹に、膨大な校務が水野氏の時間を奪っていった。業務は深夜まで及び、帰宅後も教材作成や成績処理に追われる。休日を返上しても仕事は終わらない……そんな毎日を繰り返すうちに「なぜこんなに忙しくなるのか」という疑問が頭をよぎるようになった。

「子どもたちのために時間を使いたいのに、それができない。本来不要な雑務に時間が奪われることに、もどかしさを感じ始めました。それ以来、学校が抱える構造的な問題を解消する術はないのか、と考えるようになったのです」

当時、仕事に全精力を注げる環境にあった水野氏でも、準備不足への罪悪感や業務の飽和感に押しつぶされそうになったという。この経験から水野氏は、教育現場には“教員一人ひとりの努力だけではどうにもならない課題”があることを悟り始める。とりわけ深刻だと感じたのは、「長時間働ける人」と「定時で帰る人」の間に生じる壁だった。

「子育てや介護をしていて定時で帰らざるを得ない教員は、周りからどうしても“頑張りが足りない”と見られてしまいがちです。とくに生徒たちは素直なので、授業の質の違いをそのまま口にすることも。『あの先生の授業がよかった』などと言われれば、劣等感を抱えると同時にやりがいまで失いかねません。こうした状況も、教員のモチベーション低下を招く要因になっているようでした」

教員の負担を支える仕組みも、業務を分担できる余白もない。学校内部からの変革を試みようにも、教員の個の力に限界があると痛感し、水野氏の中で「外から教育を変える」という選択肢が現実味を帯び始めた。