「全国の指導案をシェア」するサイト、元教員が考案"多忙でも授業準備を可能に" 教員の多忙と孤立の打ち手に「共有」の選択肢

教室の“外”から改革開始、カギは「ノウハウの共有」

ちょうどその頃、コロナ禍で学校が一斉休校となった。水野氏はこの期間を活用し、タブレットで使える教材アプリを制作。同僚にシェアしたところ評判を呼び、市内の全中学校にも導入されて、多方面から感謝の声が寄せられた。

ここで、教員とICTの融合にたしかな手ごたえを感じたという水野氏。多忙で疲弊する教員を支えられるようなツールを、自分の手で届けられるかもしれない……。そして、「教員を辞める不安や怖さよりワクワクが勝った」という水野氏は、2022年3月に退職。5年間の教員生活に幕を閉じ、新たなフィールドに足を踏み入れた。

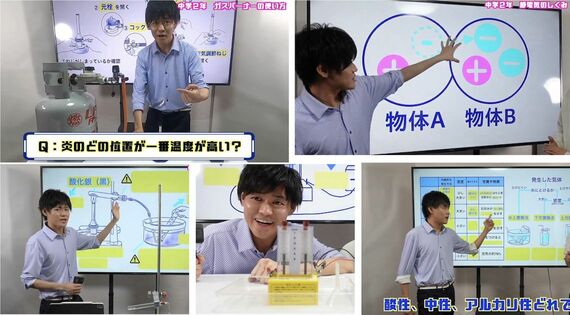

退職翌日、早速YouTubeチャンネル「やんばるゼミ」を開設。「授業の面白さを取り戻す」べく、授業づくりやICT活用の情報発信を始めた。

実は、教員時代に一度、授業の復習用動画をアップできないか、管理職に掛け合ったことがあったそうだ。

例えば、自分の授業準備の様子を撮影して、実験に失敗する様子や独り言などを収めれば、子どもたちも楽しんで復習ができますし、他の教員の授業づくりにも活用できるのではないかと思いました。『関係者のみの限定公開でもいい』と意見しましたが、最後まで『YouTube活動は公務員の信用失墜行為に当たる』と認められませんでした」

しかし、ひとたび学校の外に踏み出し、YouTubeチャンネルを始めてみると、このような動画にはたしかなニーズがあった。現在、チャンネル登録者数は約55万人にものぼる(2025年6月現在)。

同時に、教員時代から温めていた「教員のノウハウを共有できる場づくり」にも乗り出した。

「教員はそれぞれ、独自に優れた授業ノウハウを持っています。しかし、これが共有されることはなく、各教室に埋もれているのが実態です。授業をものすごく上手に展開できる先生がいても、それを継承する文化も時間もないことに違和感がありました。教員は妙にストイックで、『まずは自分でやりきるべき』という空気感があるため、他の先生の授業を参考にする機会もなかなかないんです」

具体的な「場」となるのは、優れた教材や授業案を共有できるオンラインサイトだ。水野氏はこの構想を退職の数年前から描き始めており、機能の洗い出しなど水面下で検討を重ねてきた。退職後はクラウドファンディングを実施。まだプロジェクトの知名度も低かったにもかかわらず、教員やその家族を中心に想像以上の支援が集まった。最終的に目標額の140%を達成し、期待値の大きさを感じたという。

3年間の準備を経て、ついに2025年4月3日、同じ志を持つ仲間と教材・指導案共有サイト「せんせい市場」を正式リリースした。全国の教員が自作の資料を並べ、それらを見て回って「これを調理すれば子どもが喜びそう」と思えたものは持ち帰る。まるで市場で魚を選ぶような場をイメージしたという。

特徴は、共有された教材や指導案に「いいね」や「コメント」を付けることができて、その数がランキングで可視化される点だ。アカウントは、匿名でも作成できる。目指したのは“投稿したくなる”サイト。SNSのように「投稿すること自体に価値がある」と感じられる工夫を凝らしている。