日産の今期営業利益見通し未定に、関税で不透明感-国内外で約1万人の追加の人員削減も

経営不振に陥っている日産自動車が4月に就任したイバン・エスピノーサ社長兼最高経営責任者(CEO)の下で、再建に向けた取り組みを加速させている。追加の工場閉鎖や人員削減、大型投資計画の撤回など波紋も呼びかねない難しい決断を矢継ぎ早に下しており、業績回復は道半ばながら姿勢を評価する声も出ている。

「スピードを持ってやらないといけない」。エスピノーサ氏は横浜市内の本社での13日の会見でこう述べた。同日発表した新たな経営再建計画に関してはこれまでの計画について「冷静に見極め、厳しい目で精査した」結果、より多くの取り組みを実行して加速化しないといけないとの結論に至ったと説明した。

新たな計画では自動車工場の数を大幅に削減するほか、国内外で約1万人の追加の人員削減にも踏み切ることを明らかにした。これまでの計画とあわせて日産全体の従業員の約15%にあたる2万人規模のリストラとなる。

発表資料によると、車両生産工場について2027年度までに現在の17から10に削減するほか、部品工場についても見直しを進め、設備投資も削減する。日産によると、対象には国内の工場も含まれるという。

エスピノーサ氏は再建計画について、内容的には「十分かと言われれば、十分。これにより目的とする成果を出せる」と自信をのぞかせた。

人員削減の対象には生産部門と一般管理部門のほか研究開発の人員や契約社員も含まれる。トータルで固定費と変動費を24年度比で計5000億円削減を実現し、26年度までに自動車事業の営業利益とフリーキャッシュフローの黒字化を目指すとしている。

また、車のプラットフォームの数を長期的に従来の13から7に減らすほか、部品の種類も70%削減を目指すとしており取引先の部品メーカーにも影響が出る可能性もある。

日産では4月のエスピノーサ社長の就任と前後して矢継ぎ早に大胆な対策が打たれてきた。仏ルノーの電気自動車(EV)会社への最大6億ユーロ(約986億円)の出資を取りやめたほか、関税問題の懸念が浮上する中で日産の米国工場を三菱自動車と活用する検討を開始。今月9日には北九州市で今年度内の着工を予定していた電気自動車(EV)向けの電池新工場の建設を撤回。1月に発表したばかりの計画で、再建を優先させる姿勢が鮮明となっている。

本来の姿に戻す

自動車調査会社カノラマの宮尾健アナリストは決算発表前の取材で、巨額の損失計上の動きなどについて、日産を「本来の姿に戻すため、ネガティブな部分を包み隠さず出そうという意志の表れではないか」と評した上で、前任の内田誠氏ではできなかったことが「エスピノーサ氏はできるかもしれない」と期待を寄せる。

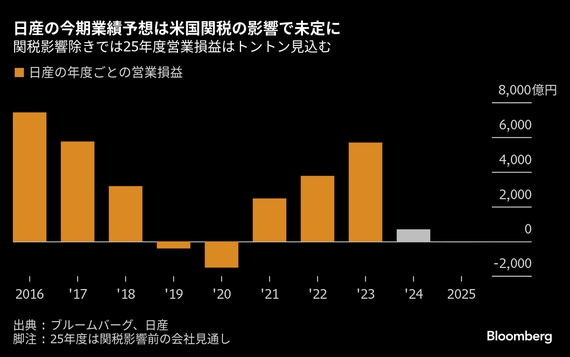

一方、今期の業績についてはトランプ関税の影響が不透明なことなどから利益見通しを未定とした。日産の資料によると、関税影響を除いた今期の営業利益は収支とんとんを見込んでいるが、米国の追加関税の影響はメキシコや日本からの輸出あわせて約42万台分で対策を講じる前の今期のグロス影響額見込みは4500億円という。

米国で現地生産する車種の販売強化や米工場の活用などで影響を軽減する考え。通期の売上高については前期比0.1%減の12兆5000億円になるとの見通し。今期は前期に続いて無配になると予想している。

トランプ関税で先行きの見通しが不透明な中で今期の利益見通しを未定としたのは、国内の大手自動車メーカーでは同じく米国の現地生産比率が低いマツダに続き2社目だ。

著者:稲島剛史

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら