学校は社会の縮図、「たった1人で課題に立ち向かう教員」に御上先生が示す問題解決の妙 【後編】定番「熱血教師」をアップデートの理由

文科省が果たす役割はすごく大きいのですが、その役割は「現場を信頼し、現場を守れる強さ」「多様性を認められる強さ」に変わるべきではないでしょうか。「現場や教育委員会に任せてもいいものはできない」という声もあがりますが、「いやいやそんなことはない。日本の学校現場は強いんです」と言える強さを文科省が身につけなければ。

それができたら、御上先生のような強さを持った先生も増えるのではないでしょうか。やはり事件は霞が関ではなく現場で起きていますから、いかに文科省が腹を括って支えていけるかでしょう。

詩森 寺田さんがくださったメールに、「日本社会自体が歪んでいるとしたら、その歪んだ社会で活躍できる人材を育成するのが、果たして教育改革の目指すべき姿か」とありましたね。

寺田 アメリカの大学院時代、先生がよく「プリバレッジ」という言葉を使い、「特権階級は自分たちのような人間を再生産し、弱者を取り残す教育システムを作りがち。それに無自覚な行政官は0点だ」と言っていました。大学進学実績で勝負する世界は、プリバレッジと苦しみがより生まれる社会なのではと思います。

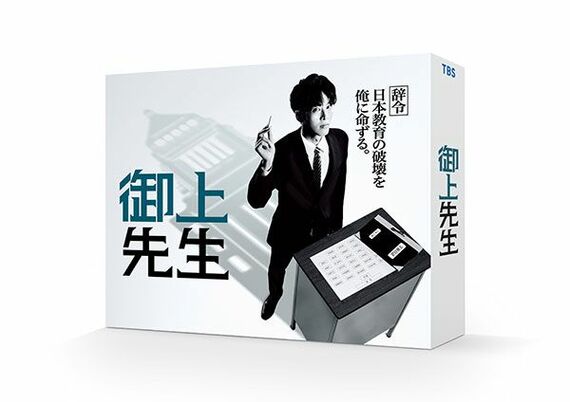

(写真:©TBS)

詩森さんがよくおっしゃるように、描く理想の社会に近づけるために教育はあるべきです。その解決策を学校教育だけに求めるのはアンフェアだと思いますが、教育は大きなカギになるはず。

ドラマでは「パーソナル イズ ポリティカル」という言葉が出てきましたが、同時に「ポリティカル イズ パーソナル」でもありますよね。1人ひとりがアクションすることが教育システムを変えることにつながるし、政治や社会を変えることにつながるはず。それは、私にとって死ぬまでの目標でもあります。

詩森 まずはどういう社会にしたいのかを考えることが大事ですね。日本はグランドデザインを作るのが苦手ですが、私は取材のときに次の学習指導要領に向けて頑張っていると聞いて期待しているんですよ。いいものを作ろうと動いている人たちがいること、その機運が高まっていることに期待しています。

(注記のない写真:©TBS)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら