学校は社会の縮図、「たった1人で課題に立ち向かう教員」に御上先生が示す問題解決の妙 【後編】定番「熱血教師」をアップデートの理由

本来、生理は恥じるべきものではないのに、女性はその現象自体を恥として育てられています。そこに貧しさが覆い被さると、命を奪いかねない出来事が起こることも。ドラマの脚本というチャンスをいただいたのだから、うずくまっている女性たちに「声をあげてもいいんだよ」と言ってあげたかったのです。この回は大きな反響がありましたね。演じた俳優さんが最初から勇気を持って臨んでくれていたのを知っていたので、ホッとしました。

寺田 学校は社会の縮図ですよね。社会では人々が力を結集してその問題に立ち向かいますが、学校では基本的に先生が1人で立ち向かっています。先生の役割は子どもの学びを導くことですが、問題を抱えて学びに向かえない子もいます。多くの学園ドラマでは熱血教師が家庭に乗り込みますが、それでは先生の仕事が際限なく増えてしまう。

しかし、「学校や教員の役割ではない」と問題を放置すれば格差は広がる一方です。どちらも適切な解決策とは言えませんが、松坂桃李さん演じる御上先生は「生徒は自分の力を使い、先生は投げ出さない」という切り口を提示してくれました。これを実際にやるには難しい舵取りや線引きが必要ですし、ファシリテーションの力が問われますが、「こういうやり方もあるのか」と気づけた人は多いのでは。

詩森 ヒントにしていただけるところもあるかもしれませんね。最初に寺田さんに取材させていただいた時、私はアクティブラーニングもわかっていなくて。けれど、調べるうちに「これは演劇のワークショップに近いのかもしれない」と思うようになりました。ファシリテーションは、慣れるとできるようになるもの。先生の個の力に頼るのではなく、みんなでやり方をシェアしたら、ブラッシュアップされていくのではと思っています。

御上先生の「そうだね」がもたらす肯定感

──近年、教員にファシリテーターとしての役割も求められるようになりつつありますが、やり方がわからない方、苦手な方もいるのではないでしょうか。

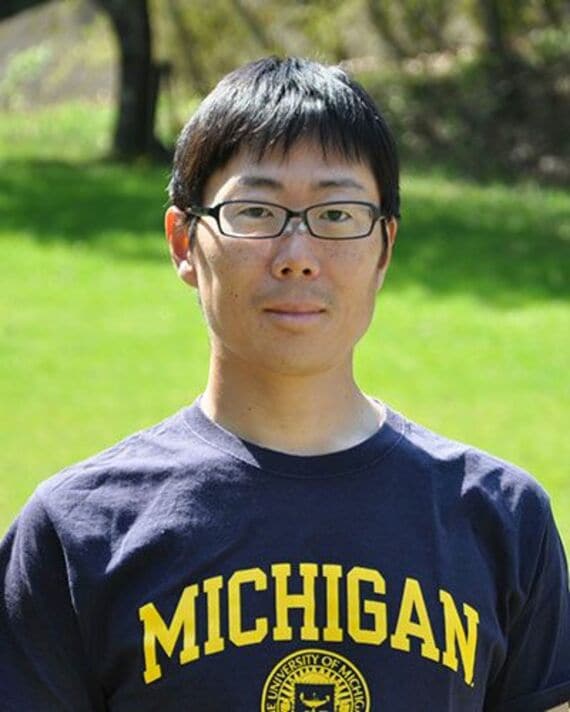

広島県総務局付課長、福山市教育委員会 学校教育部参与

早稲田大学法学部卒業後、2004年に文部科学省に入省し、教育改革の司令塔、教育投資の充実、東京オリンピック招致などを担当。2014年に広島県教育委員会に籍を移し、学びの変革推進課長として、教育改革の企画立案と実行、県立広島叡智学園中・高等学校の創設、ふるさと納税を活用した寄附金制度の創設、高校入試制度改革、高校生の海外留学促進などを担当。ミシガン大学教育大学院修士課程修了(2022年、学習科学・教育テクノロジー専攻)

(写真:本人提供)

寺田 日本の学校教育は教科書の端から端まで教えなければというスタンスです。先生たちも、本当は子どもが自分で考え、気づくほうがいいという思いはお持ちだと思いますが、時間的な制約もあってなかなか難しいもの。

その一方で文科省は教科書に載っている知識を全部教えるのではなくて、その背後を考えようということを徹底してきました。しかし、先生自身が「この授業を通じて児童生徒に何をわかってほしいのか」を理解していないと、教科書の知識を全部教えることになりがちです。