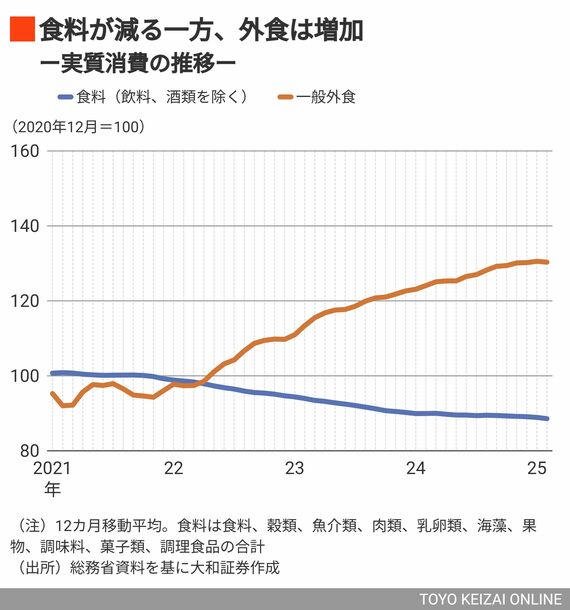

食料と外食の実質消費の推移を見ると、食料は緩やかに減少している一方、外食は増加している。

むろん、2021~2023年はコロナ後の経済の正常化によって外食が回復した面があるだろう。しかし、2024年以降もこの傾向が続いていることから、それだけでは説明はできない。

消費マインドが大幅に悪化し、食品値上げの影響でエンゲル係数も上がる中、外食が堅調であることに筆者は驚いたのだが、共働き世帯の増加によって割高・割安というだけで「外食⇔自炊」という選択の変更が行われにくくなっている可能性があるだろう。

もっとも、これは外食が減りにくいという要因であり、2024年以降に外食が増えた理由にはならない。人々が自炊よりも外食を選択する何らかの理由があるはずである。

ここで、筆者は外食のほうが割安だと感じている家計が多いのではないか、という仮説を立てた。

食料の値上がり激しく、自炊では節約できず

言うまでもなく、外食は食材をはじめとする原価にサービス料など企業の利益が上乗せされているため、絶対水準としては自炊より割安であることはないだろう。

しかし、2023年以降のインフレ局面では、一般外食よりも食料のインフレ率のほうが大きい。変化率の観点からは、外食のほうが抵抗は少ないと考えることができる。

特に、足元では食料の値上がりが顕著であり、外食については相対的に値上がり幅が限定的である。家計は値上がりの激しさから、食料が割高だと感じており、積極的に食料を節約しているのではないかと考察できる。

外食の実質消費は増えているが、単価は低下している場合、より安い店で外食をするようにしている可能性がある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら