Apple Intelligenceが4月から日本語対応、デバイス内処理とプライベートクラウドのハイブリッド構造で、プライバシー重視のAI体験を提供

第2に、端末メーカーとしてのハードウェア価値を高める側面ももちろんある。Apple Intelligenceは最新のA18 BionicやM1以降のチップ性能を活用しているが、各種機能はより高速なAI処理能力によって、利便性が高まる。

“最新デバイスのほうがベター”という比較軸を増やすことができ、自社でハード・ソフトを統合できるため、AIを自社の製品の魅力として組み込むことも容易という強みがある。

また、将来的な規制や法対応へのリスクヘッジという側面もある。

欧州を中心にAIに関する規制議論が進む中、ユーザーデータを極力社外に出さないアップルのアプローチは規制リスクを低減し、各国法制度に対応しやすい。長期的視野でみた場合、プライバシーを尊重したAI設計は規制リスクを減らし順守コストの低減にもつながるはずだ。

日常とビジネスの両面で変わるユーザー体験

一方でユーザーの視点では、どのような変化が起きるだろうか。

Apple Intelligenceは実際のユーザー体験をどう変えるのか。日常利用では、iPhoneでの文章推敲や長文メールの要約がワンタップで可能になり、写真検索も自然言語で直感的に行えるようになる。また、通話内容の自動文字起こしと要点サマリー機能など、日常の利用シーンで、さりげなく違いを感じるはずだ。

しかし積極的に使う場面でも利便性の高さを実感することは多い。

業務利用においても大きな変化が期待できる。iPadでの会議メモ取りと即時要約・タスク抽出、Mac上での資料作成中に関連ファイルやメールを横断検索する機能など、個人の知的生産性を高める助けとなる。

OSレベルの機能として提供することで、サードパーティーアプリを含むすべてのソフトウェアで一貫した体験を提供できる強みがある。

Apple Intelligenceの登場は、AIプラットフォーム競争の軸足を「モデル性能」から「ユーザー体験との統合」「プライバシーへの配慮」へと拡張する効果をもたらすだろう。

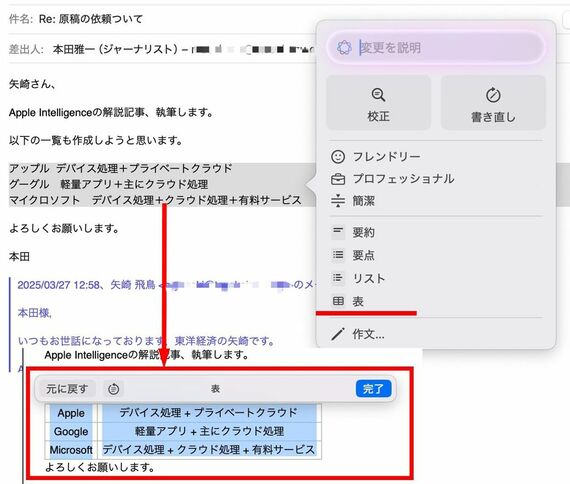

グーグルはプライバシーサンドボックスやオンデバイス機械学習による連合学習の強化を進め、マイクロソフトもクラウドとローカル処理のバランスを調整する可能性がある。

ただし、まだ変化は始まったばかりだ。

アップルはSiriがApple Intelligenceに対応すると話しており、実際に文脈を理解するようになっているものの、まるで人間を相手にしているかのような体験は、ベータ版の現時点では得られていない。

今後、サードパーティー開発者向けAPIの拡充によって、App Storeを通じての新たなイノベーションが期待されるところだ。そうした意味では、この一連の動きの少し先の未来が見えてくるのは、6月に開催予定の開発者向け会議「WWDC 2025」が一つの節目になる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら