三井銀行が「慶応卒だらけ」だった歴史的な背景 東大出身が屈した「財閥内に学閥」がある世界

早川千吉郎(1863〜1922)は加賀藩士の子に生まれ、旧制一高を経て1887年に東京大学法科を卒業。大学院で農民金融機関を研究した後、1890年に大蔵省に入省。歴代大臣を補佐し、特殊銀行の設立計画を作成するなど敏腕を振るった。

こうした活躍が井上馨に評価され、1900年に三井家同族会理事に推挙される。そして、翌1901年に中上川彦次郎の後任として三井銀行専務理事に起用されたのだ。

早川氏に詰め寄った慶応OBたち

ところが、慶応OBの中上川一派が、早川の専務理事就任を「ハイ、そうですか」とおとなしく認めるはずがない。

「支店長会議が開かれ、各地の支店長が東京に集まつた。その会議が済んでから、藤山雷太君(中上川彦次郎の義弟)が発起人になつて、木挽町の田中家(料亭)に支店長を集め、『早川というのはどんな人間かわからないが、苟くも慶応義塾出身の者をどうこうすると言うのなら、我々は黙つて居れない。早川を此処に呼ぼうじやないか』と言い出し、二、三十人酒を飲んでおるところに藤山は早川を呼び出したものです。

そして、『今こういう話をして居るのだ。君は銀行の中上川のあとに座つたが、この通り三井銀行は慶応義塾の人間が多い。これを君はどうする積りか? やり方によつてはそう簡単には行かんぞ』というようなことを言つて、支店長達の大勢居い前で直談判をしたものです。すると早川のことだから、一も二もなく、『僕は元来役人で、銀行のことは知らないから、銀行のことはすべてお任せする。助けて貰いたい』」(『故人今人』)と懇請したという。

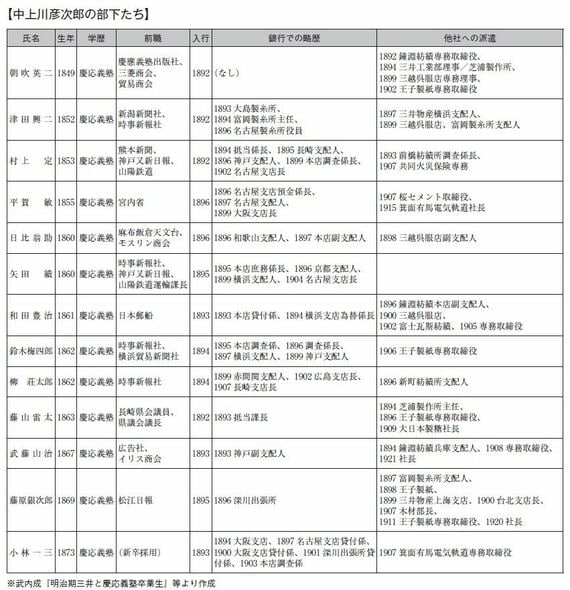

早川は慶応OBの前にたちまち白旗をあげてしまったのである。しかも、慶応OBの多くは王子製紙や鐘淵紡績などに派遣され、銀行中枢に居座っていたのは池田くらいだったから、池田成彬が銀行業務の主導権を握ることになった。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら